お子様の成長に合わせた教具を用意しています

0歳 〜1歳

指先でつまむ、ねじる力を養う

よく見る目を養う

話し言葉の語彙を蓄える

2歳

生活の自立に向けた運動の獲得

「同じ!」を見つける知性の始まり

話し言葉の爆発

3歳

運動や感覚器官の洗練

教具の操作を通じて「違いに気づく」

言語教育・算数教育の種まき

4歳

数量や数字に親しむ

書き言葉に親しむ

文化教育の種まき

5歳以降

演算に親しむ

読み・書きに親しむ

文化教育に夢中になる

0歳〜1歳 モンテッソーリ教具・知育玩具

歩いたり登ったりといった粗大運動、指先の力を伸ばす微細運動、感覚印象の溜め込みをする時期。

回転式視覚ドラム

「触るとくるくる回る」応答的な環境。いろいろ触りたい!という好奇心を引き出します。

起き上がり小法師

ボールがコロコロ回りながら、マジックマンが不思議な動きをします。応答的な環境で目と手の協応も促します。

ボール落とし

ボールを穴に合わせて意識的に落とします。目と手の協応動作を鍛え、ものの永続性に気づきます。

円筒落とし

指先で摘むことは、鉛筆持ちなどにつながる大事な指の発達です。

コロコロシーソー

シーソーを傾けることで玉が転がります。手を動かしながら試行錯誤して親子で楽しめるおもちゃです。

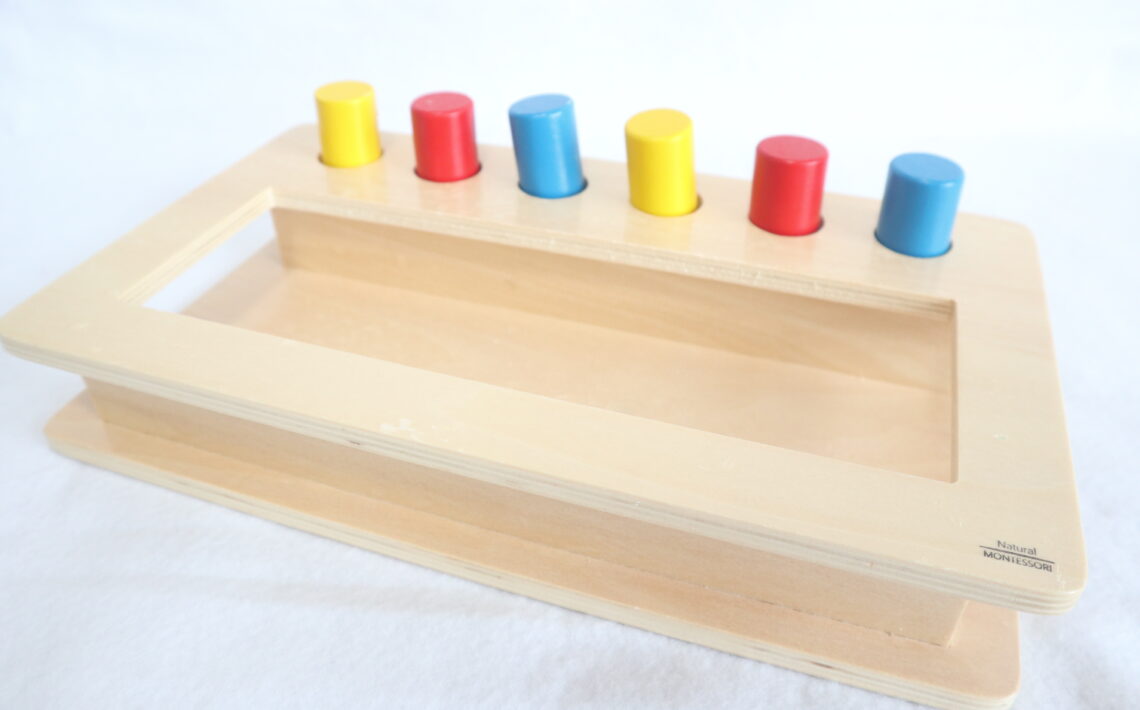

3色シリンダーボックス

目と手の協応動作のほか、色の識別も促します。

3色蓋つきBOX

蓋を「開ける」という動作を獲得します。扉の中に小さなおもちゃを入れても喜びます。見えなくなってもまだものはそこにあるという「物の永続性」にも気づくことができます。(いないいないばあ)

ブロックおとし

3種類のブロックを同じ形の穴に落とします。しかも向きを調整する必要があります。慣れないうちは、円筒のみでスタートするといいです。

はじめてのボール転がし

組立時の60cmの高さは、子どもの目線にちょうど良い高さ。ボールは回転しながら、1歳ごろの子どもが目で追いやすい、ちょうど良いスピードで落ちていきます。

ノックアウトボール

1才の段階では、ボールを押し込んで落とすのが楽しいです。手首を使う練習にもなります。

コイン落とし

「落とす」動作の中でも向きを調整する必要があるのでより難しくなります。また、下の引き出しを引くとチップが出てくるので、引き出しを「引く」「入れる」という動作も練習することができます。

クネクネバーン

車をレーンに置く動作・車を追いかける追視を鍛えます。カタカタと素早い動きが楽しく、繰り返し活動を促します。

布を引く

引っ張る動きはカトラリーを上げ下げする動作に繋がっています。手作りのチェーンだしやスカーフを引っ張る教具と同じ動きになります。

プルトイ

引っ張って歩くとカタカタ音を鳴らしながら足がくるくると動きます。応答的な環境が面白く、また歩く楽しさをさらに強めてくれるおもちゃです。

クネクネバーン(大)

車をレーンに置く動作・車を追いかける追視を鍛えます。左右に大きく目を動かすことができるおもちゃです。

はめ込み図形

パズルの第一歩になります。円から始め、徐々に手首を捻って調整することができると三角形や四角形もできる様になります。

3色リングさし

「通す」動作の獲得を目指します。紐通し・縫さしに繋がる動作になります。

ペンタトニック

聴覚の吸収が素晴らしい時期に、美しい音を聴かせてあげましょう。ペンタトニックはドとファを抜いた音階で、どのように弾いても心地良く、わらべうたでも使われる音階です。

ピックアップパズル

はめ込み図形より少しステップアップしたパズル。複雑な形を認識する力と、枠に沿って向きを調整する力が必要です。

実物合わせ(果物)

フィギュアを活用して、視覚と触覚で語彙を豊かにする活動です。絵カードとのマッチングは「おんなじ!」を見つける楽しさも味わいます。

実物合わせ(動物)

フィギュアを活用して、視覚と触覚で語彙を豊かにする活動です。絵カードとのマッチングは「おんなじ!」を見つける楽しさも味わいます。

フィギュアを使うことでしっぽの形状や目や耳がどこにあるかなど、細かい観察を楽しむお子さんもいます。

実物合わせ(水生動物)

フィギュアを活用して、視覚と触覚で語彙を豊かにする活動です。絵カードとのマッチングは「おんなじ!」を見つける楽しさも味わいます。

動物や水生動物は、フィギュアで予習してから動物園や水族館で本物を見ると、「思っていたより相当大きい」という一層の衝撃が生まれます。

メモリーゲーム

この時期は神経衰弱としてではなく、カルタとりのように遊ぶのがおすすめです。「おんなじ!」を見つけるのが楽しいです。「ピンク色のお洋服を着ているクマさんはどこだ〜」とものの様子を表す言葉の語彙もたくさんやりとりできます。

メモリーゲーム

この時期は神経衰弱としてではなく、カルタとりのように遊ぶのがおすすめです。「おんなじ!」を見つけるのが楽しいです。「ピンク色のお洋服を着ているクマさんはどこだ〜」とものの様子を表す言葉の語彙もたくさんやりとりできます。

2歳向け モンテッソーリ教具・知育玩具

敏感期に合わせて、日常生活の練習や感覚教育がスタートします。敏感期が一番強いとされている時期です。

身体を思い通りに動かせるように試行錯誤し、子どもが自ら学ぶために必要な五感の印象を堪能しています。

言語の爆発が起こったり、同じ!を見つける知性が芽吹いたり、日常が発見に満ちて目覚ましい成長を遂げていきます。

果樹園ゲーム

協力してカラスから果物を守るゲームです。色の概念やルールや順番を守ることを経験していくことができます。

着衣枠

ボタンやりたいのにできない!!とイライラする前に、練習できる環境があるといいですね。生活の自立は、精神的な自立にも繋がります◎

写真のマジックテープ・ボタン・ファスナーのほか、フック・バックル・尾錠・ひも通しもご用意しております。

棒通しスタッキングパズル

形の認識・棒通しをする手と目の協応動作を洗練させます。

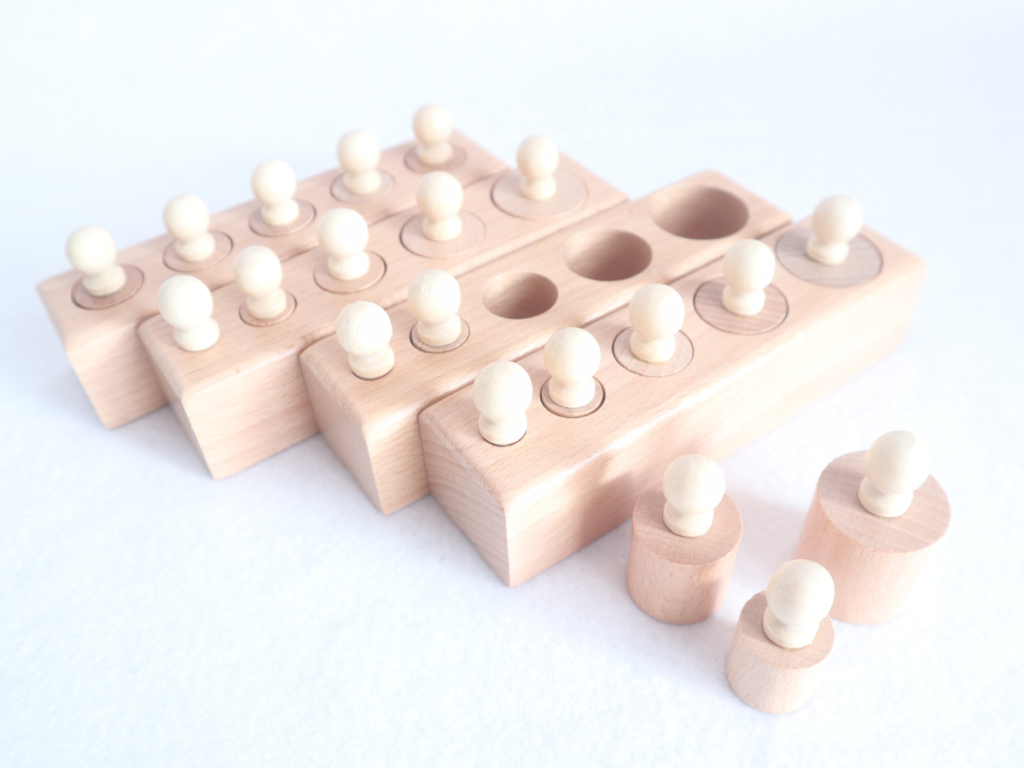

円柱さしハーフ

ピッタリのところにはめるのが楽しい時期におすすめです。三本指で摘む練習、誤りに自分で気づいて試行錯誤する経験ができます。

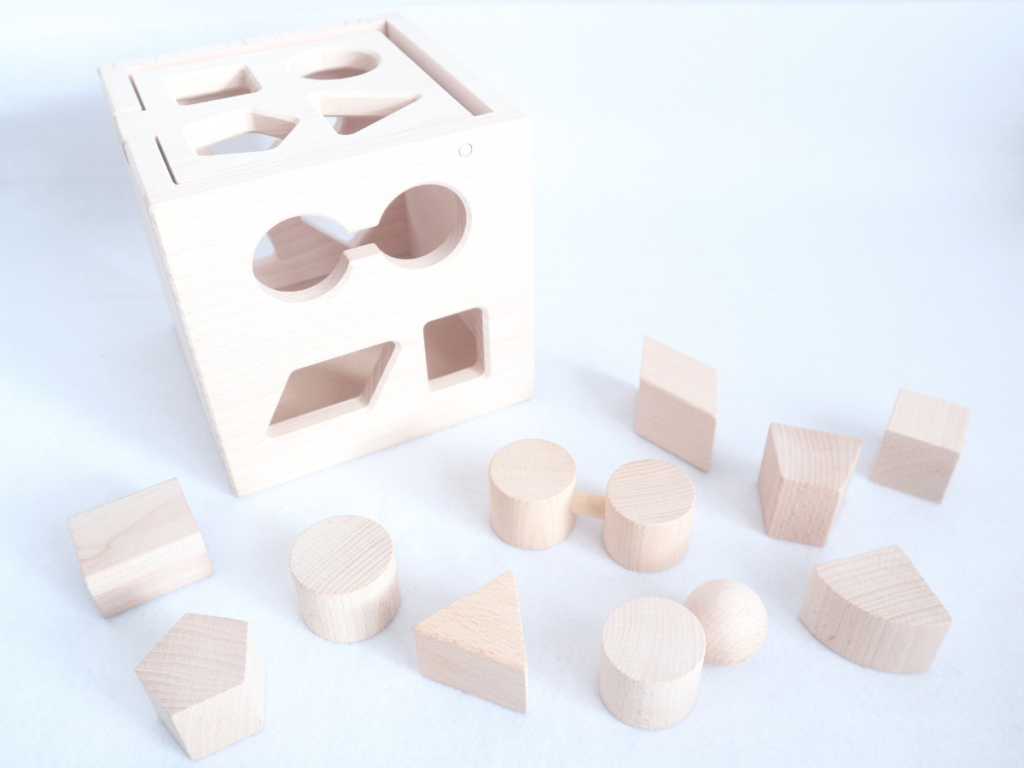

型はめボックス

10ピースのブロックの中から、箱に空けられた抜き型に合うブロックを選び、中にいれて遊ぶうちに形の認識力が身につきます。木のぬくもりの手触りが良く、小さな子どもにも安心して遊べる大きさです。

チェローナのポッチつきパズル

ピックアップパズルからジグソーパズルに移行する間のステップに。ピースを外すと下には違う絵が。楽しくて繰り返したくなります。

レイヤーパズル

小さいピースから「順番に」重ねるパズルです。順番に、という操作はモンテッソーリ教具の活動でも繰り返し行います。

ピンクタワー

視覚の教具。この時期のお子さんには1㎝の差を感じて順番に積むことは少し難しいです。大人は訂正せずに子どもが自分で「あ!」と気付ける様になるのを待ちます。2ヶ月のレンタル期間中に、お子さんが自ら発見して達成感に満ち溢れる様子を目の当たりにすることもあるかもしれません。

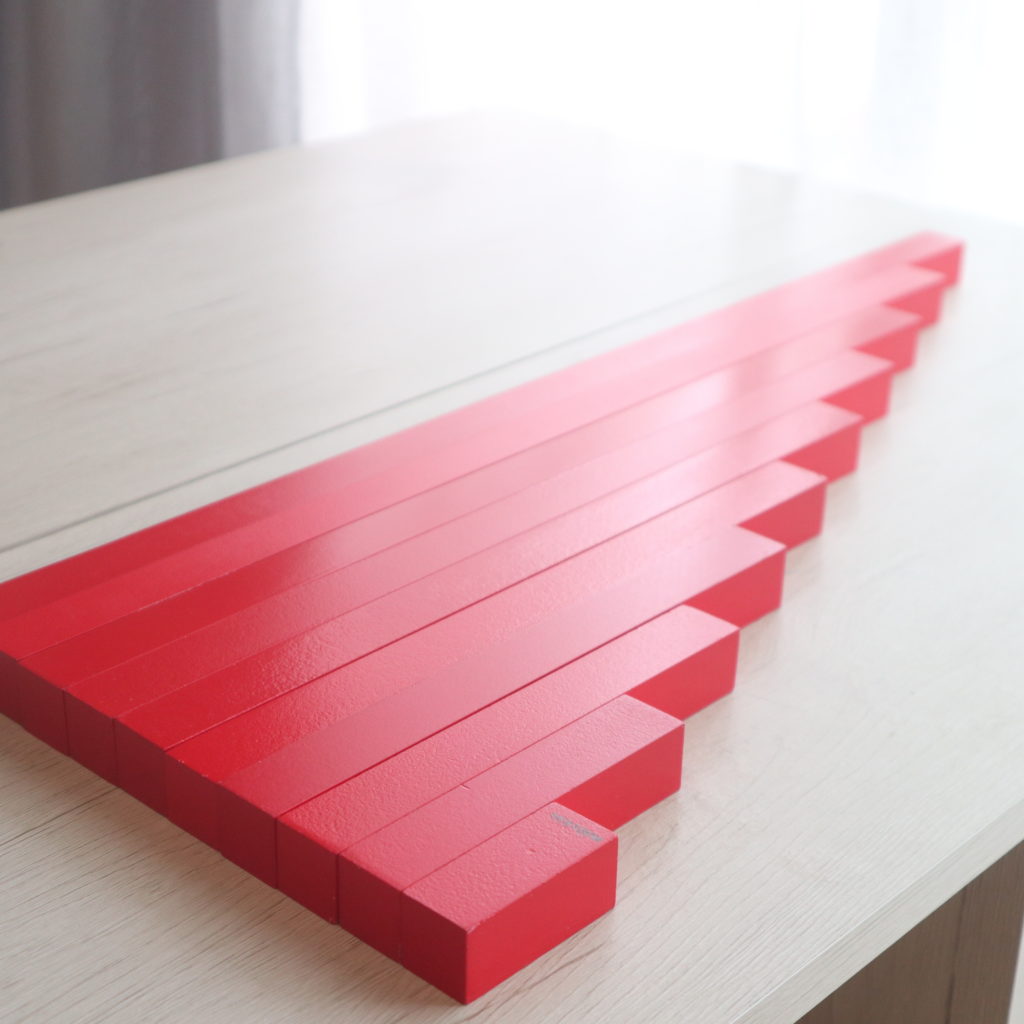

茶色の階段

視覚の教具。ピンクタワー・長さの棒と3つで「視覚三教具」と呼ばれます。ピンクタワーは3次元、茶色の階段は2次元、長さの棒は1次元の変化を捉える教具です。茶色の階段の側面と、ピンクタワーの側面はぴったり同じサイズなので、組み合わせて活動することもできます◎

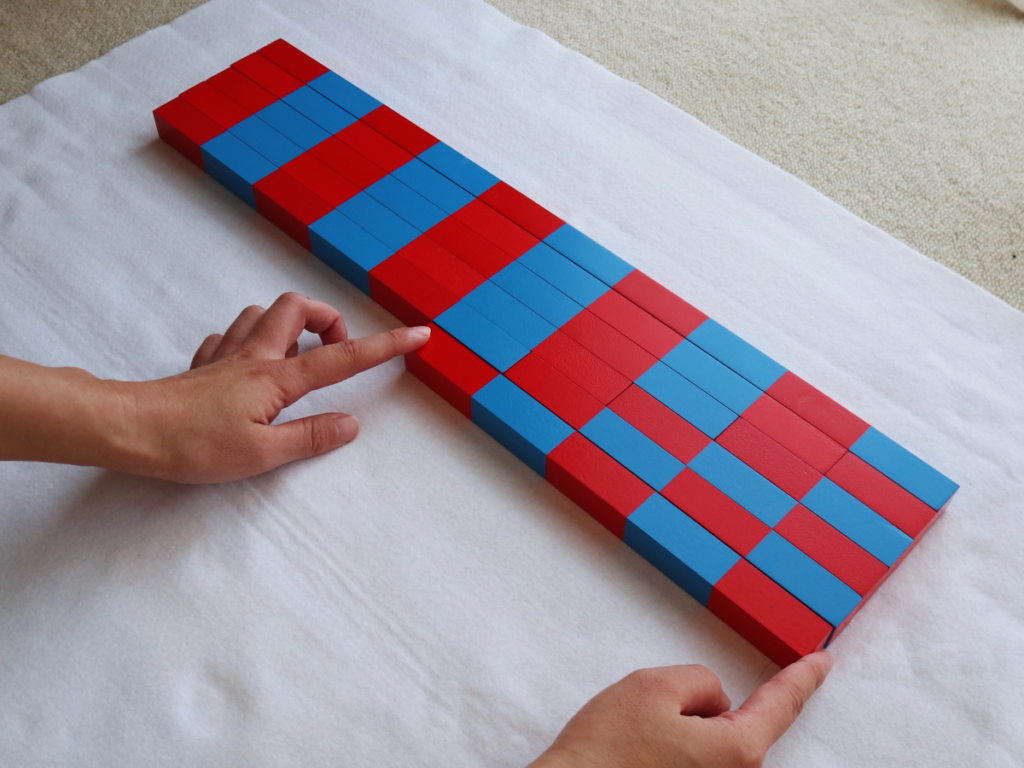

長さの棒

視覚の教具。写真のようにグレーディング(段階づける)操作になります。慣れてきたら「最長棒と同じ長さにするには、これとどれを合わせるといい?」と「差を満たす活動」もできます。これは、算数で量の合成分解をする活動の準備となります。

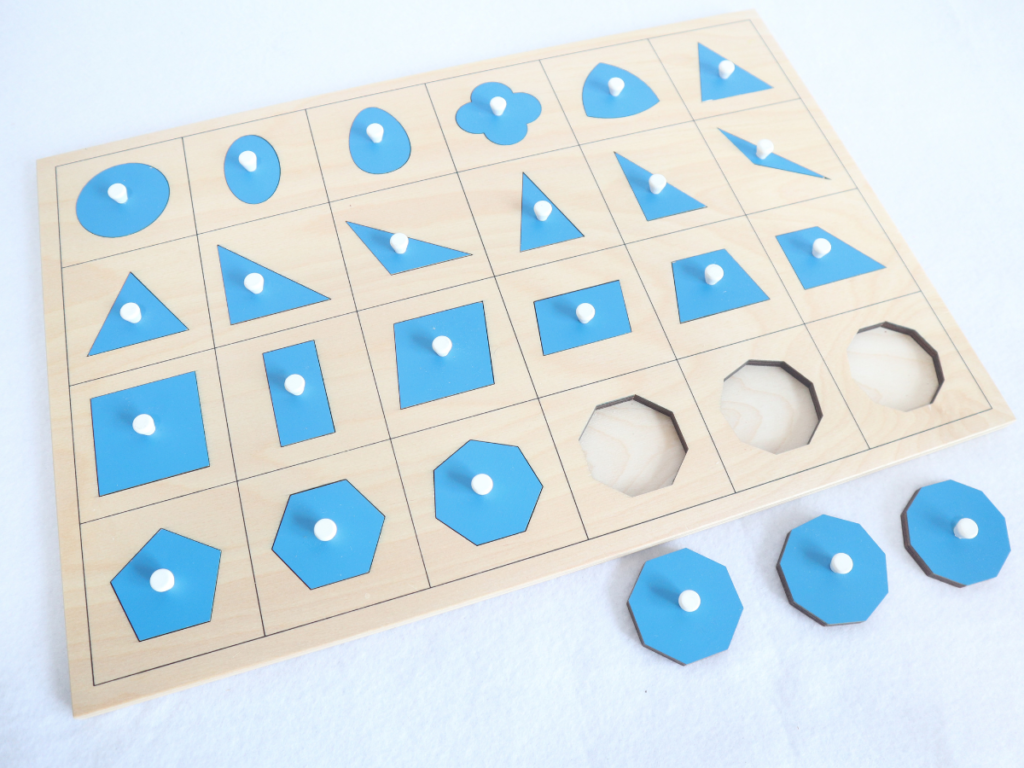

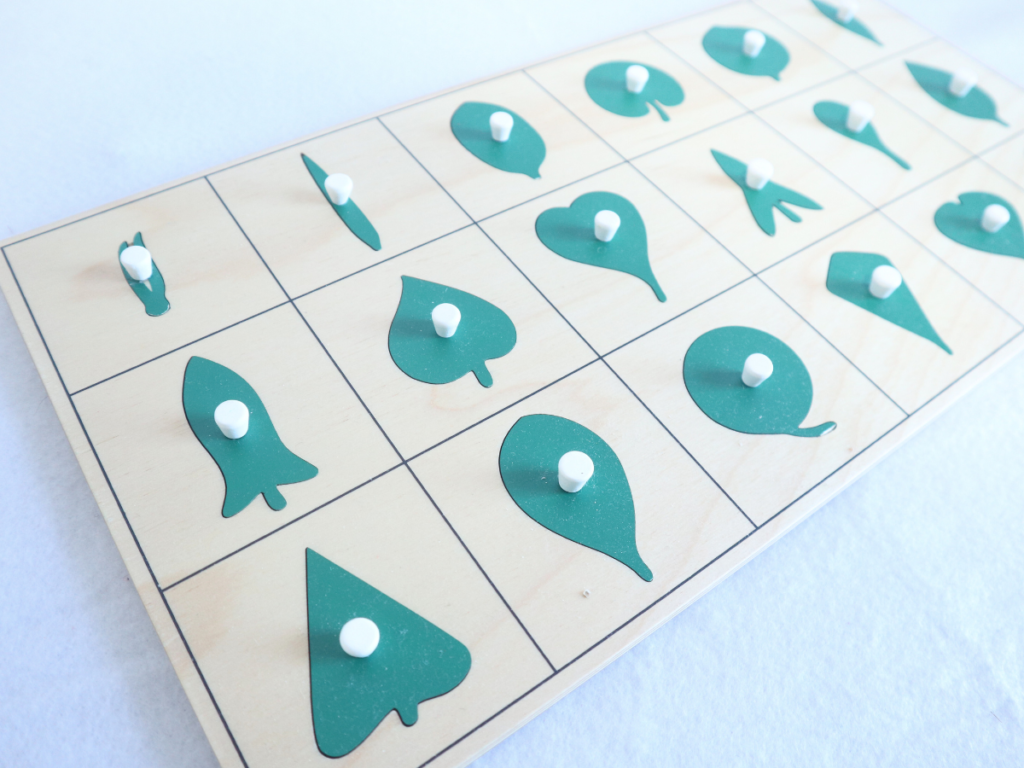

幾何パズル

視覚と触覚によって様々な平面図形を識別します。特徴的な提示が面白く、例えば四角形と言っても様々な形があることを知ることができます◎

名称練習を通して名前を伝えて行ったり、枠取りをして色を塗ったり、日常生活の中で同じ形を探したりして活動を広げることもできます。

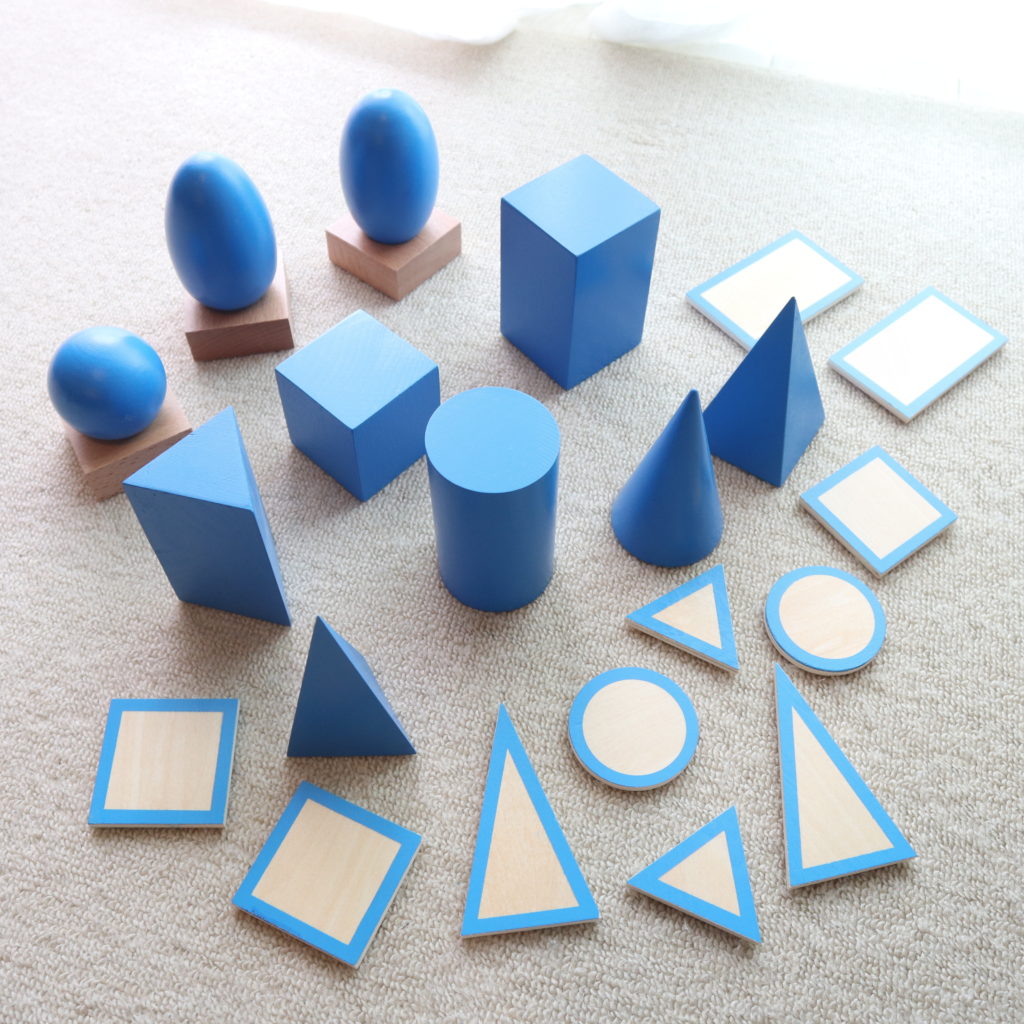

幾何学立体(10種)

視覚と触覚によって立体の特徴を知覚します。形状に集中して自ら特徴に気付ける様に同じ色で作られています。1つずつ触るだけでなく、同じ大きさ形の面と面を合わせたり、積んだりします。球体は直径6㎝、直方体は高さ10㎝と大きく、ずっしりと重たいです。美しいのでついつい触れてしまう魅力のある教具です。同じ立体を部屋中のおもちゃから選んでくるなどの遊びにも展開しやすいです。

実態認識袋(10種×2セット)

視覚によらず、触覚によって立体物を識別する教具です。お届けするのは、幾何学立体と同じ立体で、ミニサイズになります。中身を見ないで同時に同じものを袋から出す、ペアリングの操作(対にする)になります。

カウンティングペグ

数字の数だけ穴の空いたボードを差し込み、子どもはペグを差し込みます。大きめなペグなので、刺したり抜いたりを安全に楽しみながら、数量・数字・数詞の一致を少しずつ始めることができます。

3才向け モンテッソーリ教具・知育玩具

日常生活の練習や感覚教育に習熟してくる時期です。【提示】をしっかり見て自分でできることがグッと増えます。

お子様のペースに合わせて算数教育や言語教育がスタートします。

ひも通し

ひもにスティックがついているので、はじめての紐通しにピッタリです。目と手の協応動作を鍛え、集中力や自分で決めてやり切る力を鍛えます。

てんとう虫のねじ

鉛筆やお箸を持つときに大事な「三本指でつまむ」「ねじる動き」をたくさん練習できます。

ジオボード

輪ゴムを引っ掛けて様々な模様を作って遊びます。指先の巧緻性を鍛え、幾何学に楽しく触れます。

ネジのバス

本物の工具を使って、ネジを外したり留めたりして、指先の巧緻性を高めます。子どもたちの最後までやり切る集中力を引き出します。

ひも通し

車モチーフのひも通し程よい扱いやすいサイズで、紐の先端に棒がついているので通しやすいです。

虹のボビン

グリムス社のおもちゃ。紐をくるくると「巻くお仕事」に使用しています。手首を意識的に動かすことができます。

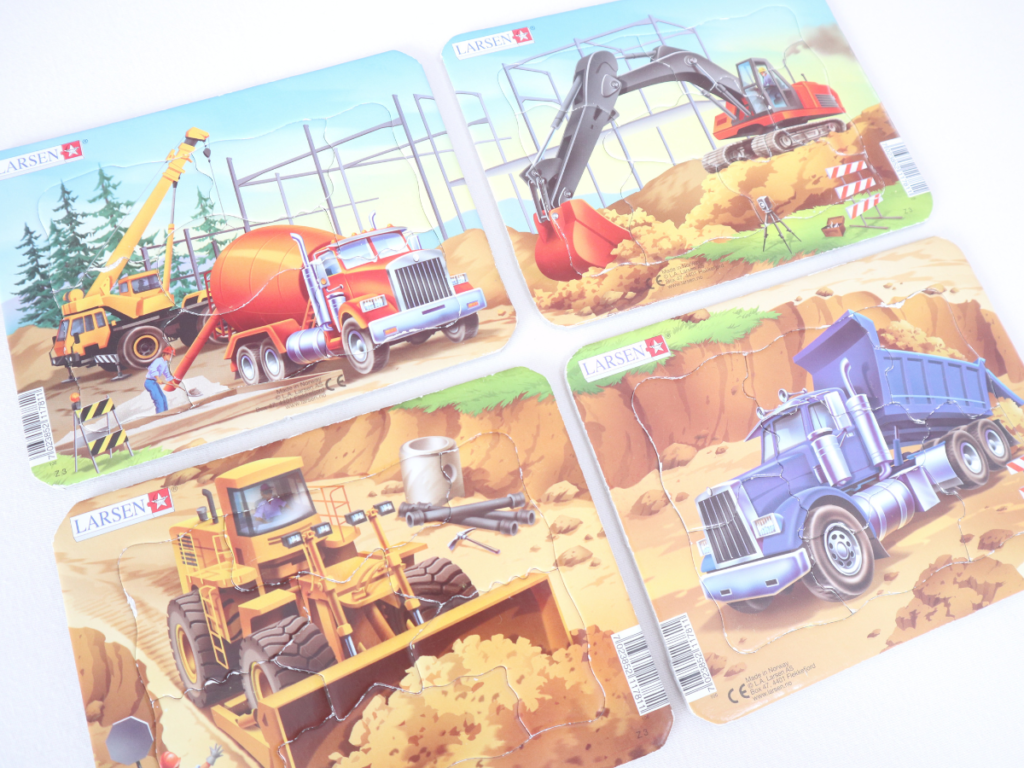

ラーセンのミニパズル

5ピースで枠あり。美しいイラストでつい手に取りたくなります。はじめてのジグソーパズルにおすすめです。

サファリの動物バージョンは、9ピースです。

ラーセンのミニパズル

働く車バージョンは7ピースです。

まずはミニサイズ4枚を1枚ずつ。慣れてきたら、右の30ピース1枚のパズルにもスムーズにチャレンジできます。

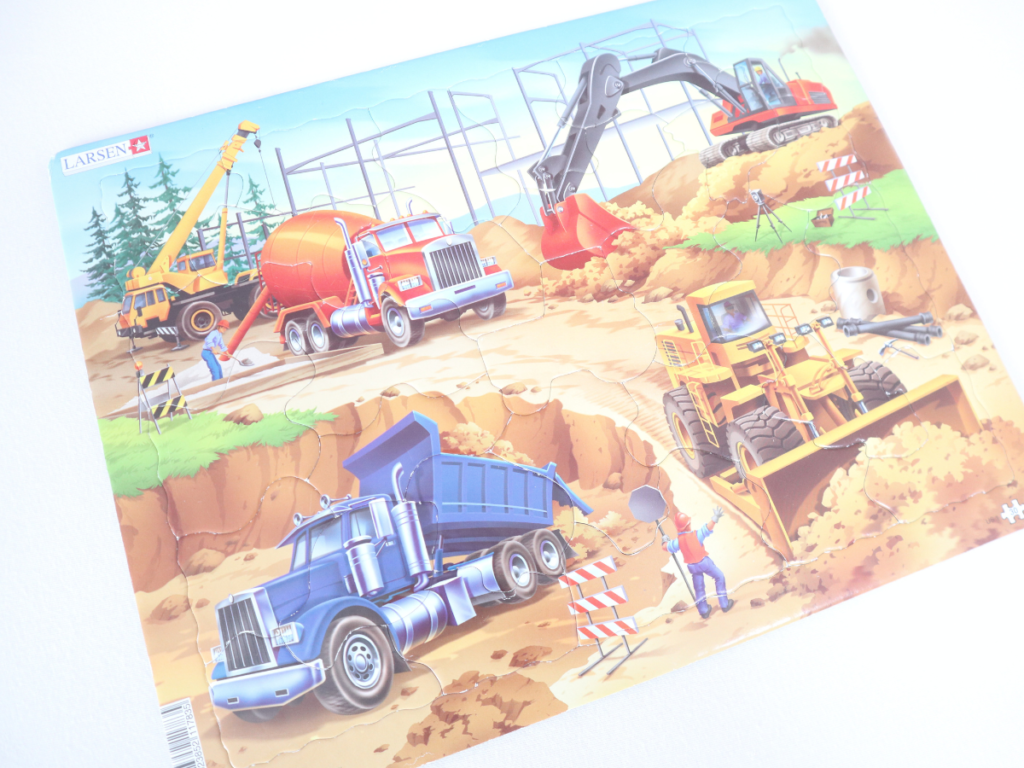

ラーセンのパズル

まずは左のミニサイズ4枚を1枚ずつ。慣れてきたら、こちらの30ピース1枚のパズルにもスムーズにチャレンジできます。

触覚板(2箱セット)

ざらざらやツルツルを触覚を通して識別します。最終的に目隠しをしてペアリングしたり、順番に並べたりします。ゲーム感覚でご家族で楽しまれてると良いです◎触覚での認識力が上がるので、自然遊びなどでも感じ取れることが増えます。言語教育の砂文字板(ひらがなの形や書き順を認識する教具)に繋がる準備活動でもあります。

雑音筒

聴覚によって、音の強弱を識別し、同じ音の大きの筒を対にする活動になります。音を識別することで、不快な騒音を知覚し、騒音を出さない・避けることができるように、とモンテッソーリは考えていたそうです。よく聞くことができる聴覚は、言語教育の準備にもなります◎

色つき円柱

視覚の教具。円柱さしの円柱と同じサイズで作られています。順番に並べたり積んだり隠した物を当てたりします。パターンシートも一緒にお送りしますので、積木が苦手なお子さんでも楽しく触れることができます。視覚が洗練されてくると「あれ?これとこれピッタリだ!!」と自分で気づくこともありますよ。(全く同じサイズは40本中5組隠れています!)これも10進法の準備がなされる教具です。

ことば博士

身の回りにあるものや、日々の生活で出会うものの名前を知り、さらに言葉に興味を持つことで語彙力・国語力を育てていくカード教材です。

カウンティング・アップル

1〜10までの数量と数字の一致を楽しく理解します。赤いリンゴのペグ・青いリンゴのペグを差して遊びながら、何通りもある「10という数を成り立たせる組み合わせ(「かずの合成と分解」とよびます)」について学んでいきます。

ショッピングリスト

神経衰弱で、リストにある食材を集めます。ワーキングメモリを鍛えつつ、英単語も学べます。

モンスターバンデ

モンスターの特徴を説明したり、それを聞いて正しいモンスターを探したりする、チーム戦の変則カルタゲーム。説明にNGワードがあって、もどかしいのが楽しいです。

りんごゲーム

10個のりんごを自分のカゴに集めたら勝ち。 ルーレットを回して、出た絵に従ってりんごを集めます。 指示がわかりやすく、針を回す動作も楽しいです。 集められるときもあれば、こぼしてしまうこともあり、カラスにさらわれることもあり、次にどの目が出るか、ドキドキ。 繰り返して何度も楽しむうちに、10までの数の簡単な操作や、指先でりんごを動かす動作などが促されていきます。

ミステリーシェイプス

さまざまなカタチのシルエットが描かれたカードを見て、描かれているカタチのピースを袋の中に手を入れて感触だけで探し出してみよう。凹凸が異なるピースを目で見ずに探すのは難しく、人によって難易度が異なるので子どもも大人も同じ目線で楽しめます。

キャンディー・キャッチャー

言葉や数字を使わずに「色」だけを使って遊べる、ヨーロッパ版のカルタ遊びです。瞬時に色を正しく見分ける観察力や集中力が求められるゲームで、子どもから大人までみんなで一緒に楽しめ盛り上がります。

パカパカお馬

3才から遊べるかんたんなルールで、小さな子が大好きなもの集め・ピースはめ・すごろく式コマ進めが一度に楽しめながらも、大人でも悩ましい「進むか、それとも道具を取るか」の決断に盛り上がります。家族向けとしてたいへんおすすめのゲームです。

雲の上のユニコーン・デラックス

ユニコーンが雲の上を進み、キラキラな宝石を集めていくゲームです。協力ゲームなので、負けるのが悔しいというお子さんも楽しく参加できます。

ルールを理解して、手順を繰り返すことが学べます。

バグビンゴ

64種類の世界の昆虫でビンゴができます。よくみて、同じものを見つけるということを繰り返し楽しめます。

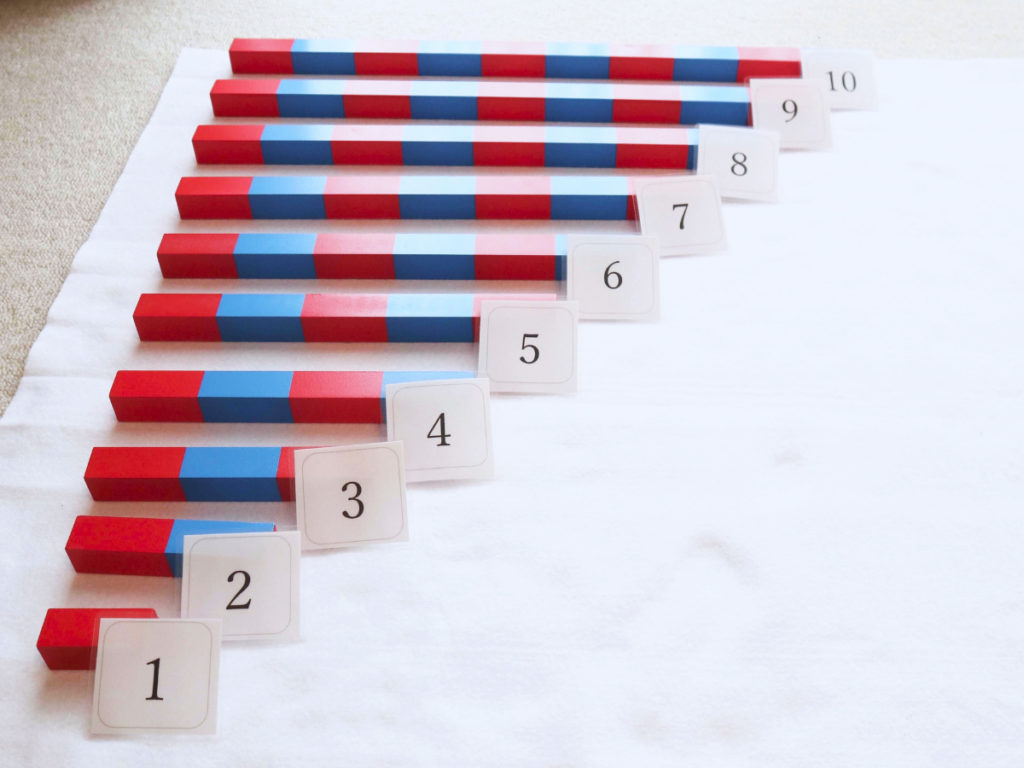

算数棒

ざらざらやツルツルを触覚を通して識別します。最終的に目隠しをしてペアリングしたり、順番に並べたりします。ゲーム感覚でご家族で楽しまれてると良いです◎触覚での認識力が上がるので、自然遊びなどでも感じ取れることが増えます。言語教育の砂文字板(ひらがなの形や書き順を認識する教具)に繋がる準備活動でもあります。

砂数字板

ざらざらやツルツルを触覚を通して識別します。最終的に目隠しをしてペアリングしたり、順番に並べたりします。ゲーム感覚でご家族で楽しまれてると良いです◎触覚での認識力が上がるので、自然遊びなどでも感じ取れることが増えます。言語教育の砂文字板(ひらがなの形や書き順を認識する教具)に繋がる準備活動でもあります。

すいけい棒

ざらざらやツルツルを触覚を通して識別します。最終的に目隠しをしてペアリングしたり、順番に並べたりします。ゲーム感覚でご家族で楽しまれてると良いです◎触覚での認識力が上がるので、自然遊びなどでも感じ取れることが増えます。言語教育の砂文字板(ひらがなの形や書き順を認識する教具)に繋がる準備活動でもあります。C

数字と玉

ざらざらやツルツルを触覚を通して識別します。最終的に目隠しをしてペアリングしたり、順番に並べたりします。ゲーム感覚でご家族で楽しまれてると良いです◎触覚での認識力が上がるので、自然遊びなどでも感じ取れることが増えます。言語教育の砂文字板(ひらがなの形や書き順を認識する教具)に繋がる準備活動でもあります。

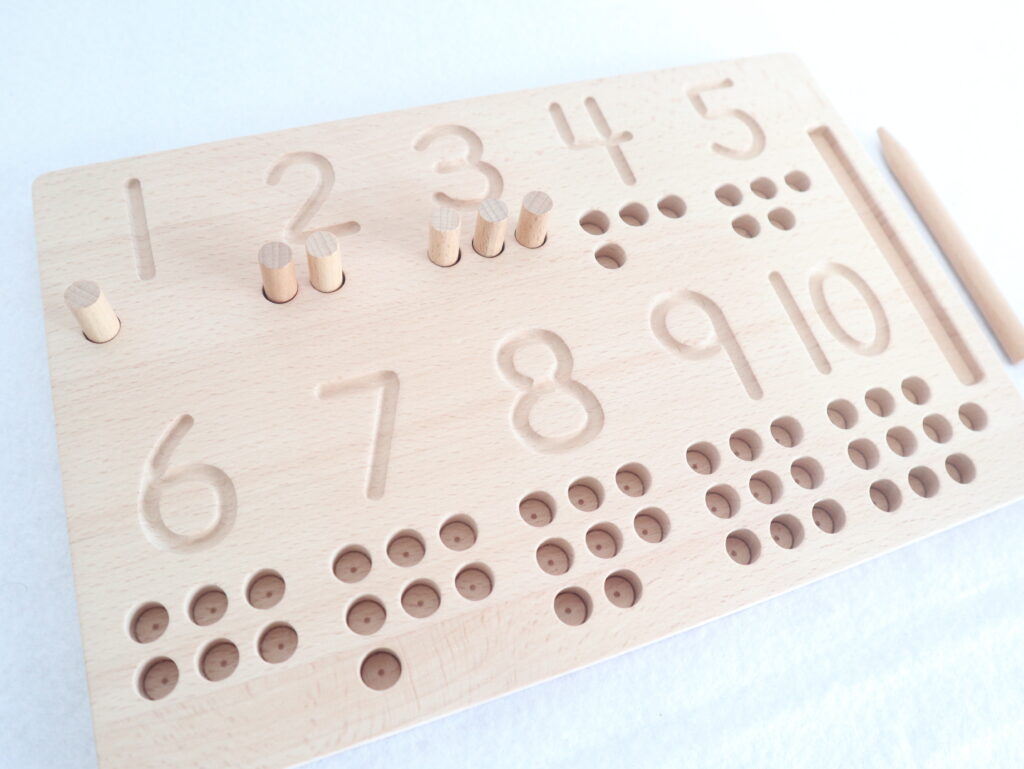

溝ほり数字板

「書くこと」や「数字」に少し興味が出てきたかな〜?という子どもたちの「できた!」「わかった!」を支えてくれる教具です。

サムブロックス

数字と量が一致していて、カードに沿って遊びながら自然と「数量と数字」をマッチさせることができます。

数の合成分解やかけ算も経験することができます。

ピエロのびっくりはかり

数字と量が一致していて、はかりを使って量を比べたり、数字の順序を学ぶことができます。

数字の合成分解も経験することができます。

リングタワー

3色の木製リングを棒に通して遊びながら「10」までの数の比較、「多い・少ない」「高い・低い」「増える・減る」など、数と量の変化を目で見て慣れ親しみながら、納得して理解することができます。

付属の「数字のサイコロ」「色のサイコロ」を使えば、ゲーム形式で数遊びにも広がります。

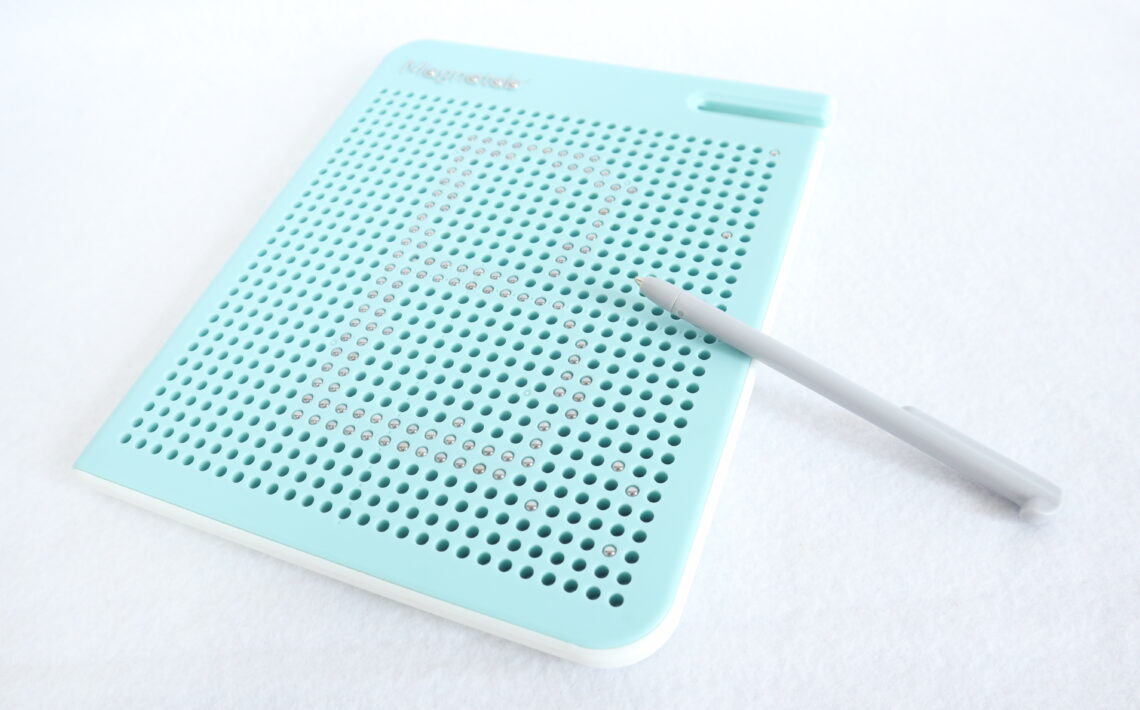

メタルインセッツ

文字を書くために必要な手を育てます。意識的に、はみ出さないように塗り絵を塗りたい!という意識が芽生え出した子どもたちが夢中になってやっている姿が見られます。

世界地図マットと動物カード

モンテッソーリ教育では世界の大陸を色分けすることで理解の助けとしています。動物カードの裏面には、その動物が生息する大陸の形と色が記載されているので、大人の助けを借りずに子どものペースで学びを進めることができます。

世界地図マットはこちら。

葉っぱのモチーフ

葉っぱの形のモチーフが4枚ずつ入っています。ペアにすることを楽しんだり、秘密袋の中身にしたり、落ち葉を拾ってきてペアリングしたりして楽しみます。細かい差異に気づく、視覚と触覚を育てます。

幾何パズル(大)

24種類の平面幾何図形のパズルです。名称チャートと合わせてお貸し出ししますので「直角」「平行」「二等辺三角形」などの図形の特徴に、実際に触れながら経験していくことができます。

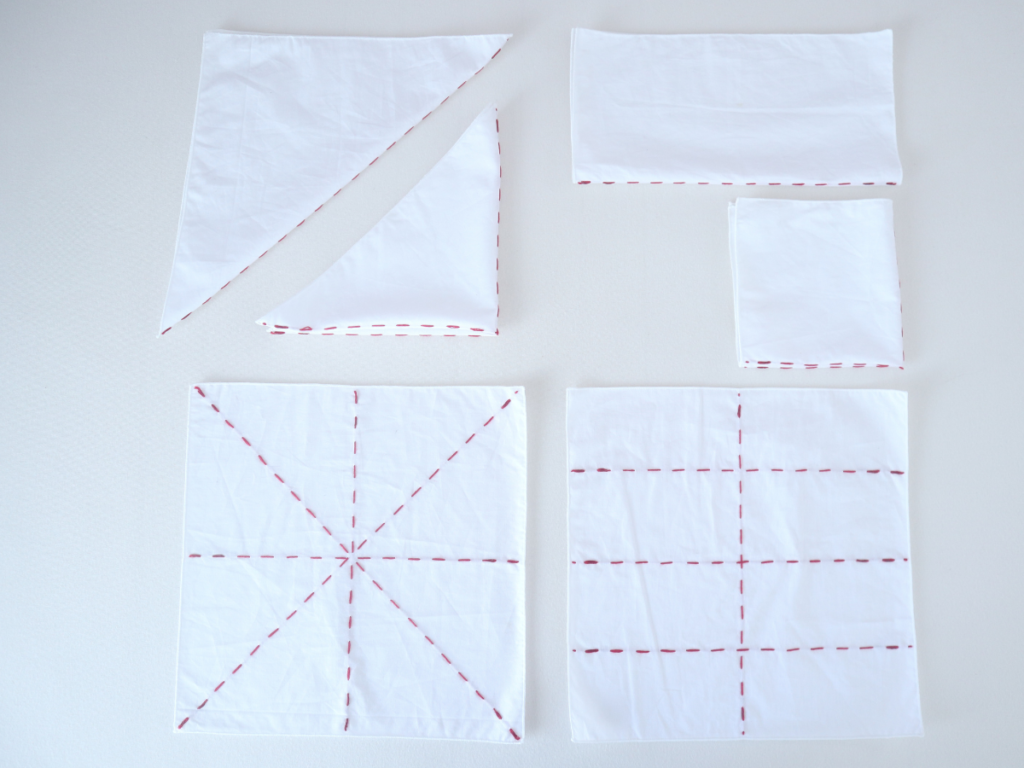

幾何学立体の展開図

透明の立体の中に、シリコンでできた展開図が入っています。まずは繰り返し触れて楽しみます。慣れてきたらペアリングのクイズをしたり、展開図をトレースして自分で作ったりすることもできます。

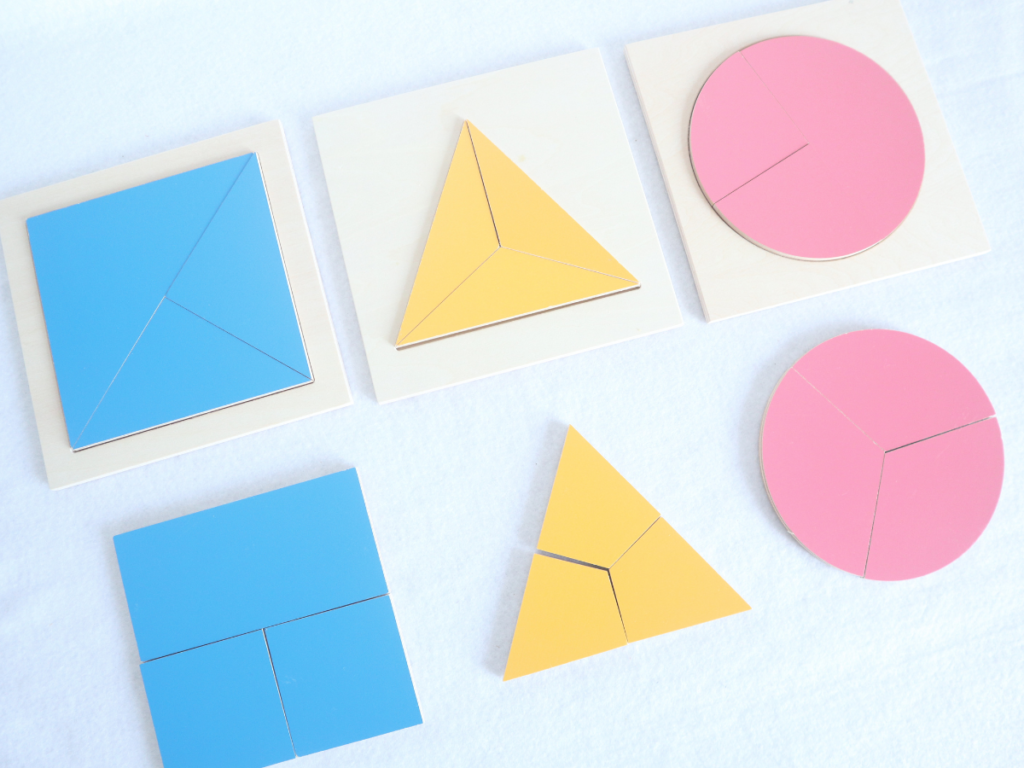

図形構成パズル

3分割・4分割のセットでお送りします。モンテッソーリ教育の教具ではありませんが、構成三角形の予備活動としてご用意しています。

リーフパズル

葉の形には一つひとつに名前があります。名称チャートと一緒にお届けします。お散歩で拾う葉っぱを分類したり、比較したりする新しい視点が得られます。

4歳向け モンテッソーリ教具・知育玩具

日常生活の練習や感覚教育では、一段複雑なことやより難易度が高いお仕事へと興味が移っていきます。

言語や数への興味が芽吹き、1人1人にペースで学びが進んでいきます。

抽象度の高い、文化教育についても、敏感期を背景としてスタートしていきます。

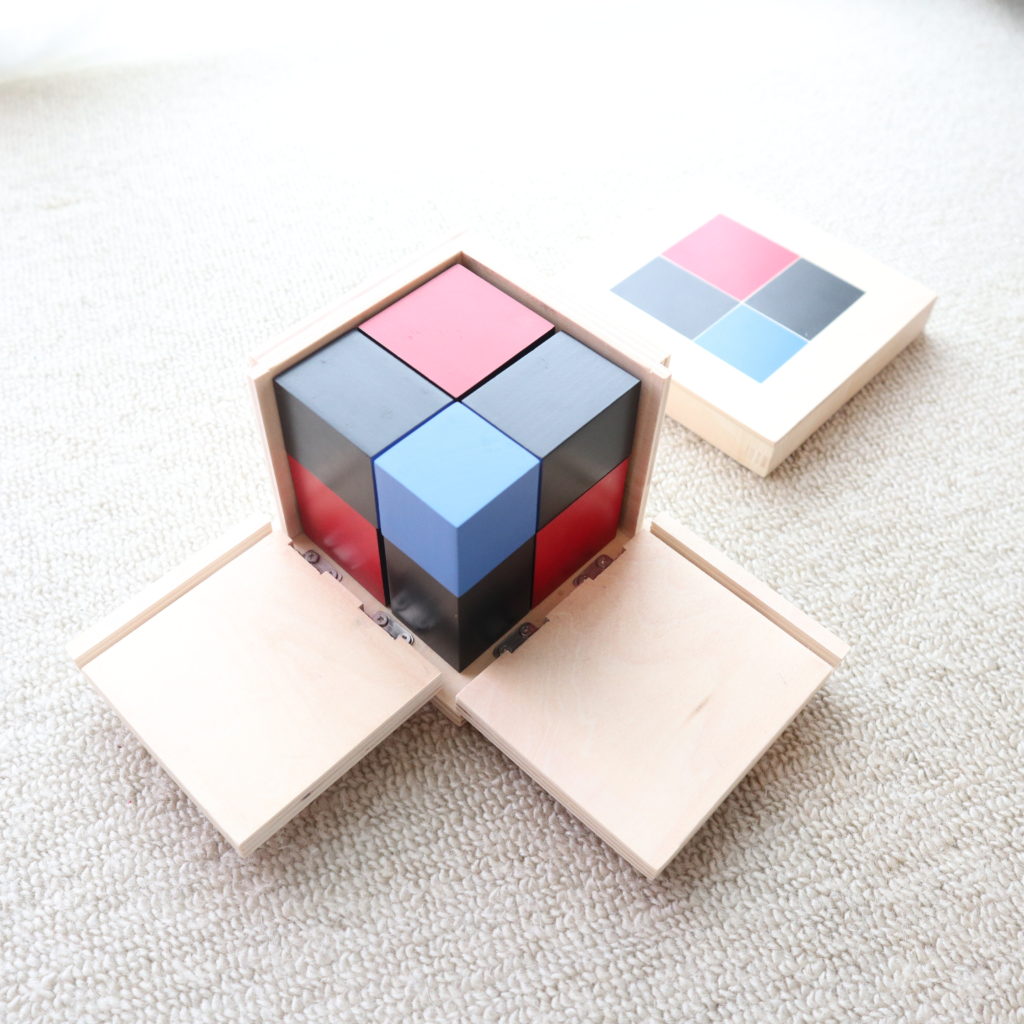

二項式・三項式

小学校過程では代数を導入する教具へと繋がる活動ですが、この段階では立体パズルの様に使用します。二項式は8つの立体を箱から出し、また元に戻します。この時に、仲間に分けたり、面の形と色を合わせたりして操作していきます。はじめはできないのですが、ルールに気づくと1人でできる様になり、達成感や満足感を得て繰り返し集中しやすい教具です。その後、三項式に進みますが、27個の立体へと増えますので集中する時間も長くなります。ルールは同じなので、自分でできた!と言う気持ちも育みやすいです。

色の小人

色板第3箱の活動への準備をする補助教材です。色を濃淡で段階づけるのは子どもにとてとても難しいことです。この教材では板の上に小人をペアリングすることで、グレーディングの操作をサポートすることができます◎

ローマンアーチ

映画「モンテッソーリ子どもの家」でも繰り返し子どもが活動していたのが印象的な教具。土台の上にあるルール通りにブロックを積むと、土台を外してもアーチが崩れずに橋が完成します。提示は必要なく、子どもと一緒にどうしたら崩れないかな?と考えながら手を動かす楽しさがあります。ブロックの少しの大きさの違いを認識しないと正しく積めません。粘り強くやり切る力も養われます。

構成三角形(5箱セット)

三角形で四角形を合成したり、合同・等価を経験する教具です。(写真は5箱中の第3箱で、合同を学ぶものです)

と言っても、幼児でも扱いやすいある工夫がされているので、感覚的に操作できる様になっています◎市販のタングラムやパズルよりもかなり大きな教具なので、子どもにインパクトが残ります。幾何は実体験の蓄積が物を言う分野です。小学校で躓かない様に、遊ぶ様に経験しておきたいです。

色板(第3箱)

7段階のグラデーションを、濃い順番に並べます。大人でも難しいのですが、「よく見る」力を養えると思います。

織り機

モンテッソーリ教育の幼稚園や子どもの家でもよく使用されている、織り機。織るルールを学んで、それをコツコツと積み上げていきます。作業が目に見えて積み上がって行くのでコツを掴めた子はどんどん織り進め、集中力を発揮します。

ボタンつけのひも通し

ひも通しのレベルアップバージョンです。ぬいさしへと繋がっていきます。

ちなみに、ぬいさしとはこのようなお仕事です→https://bambi-no.net/column/downloadprint/nuisashi/

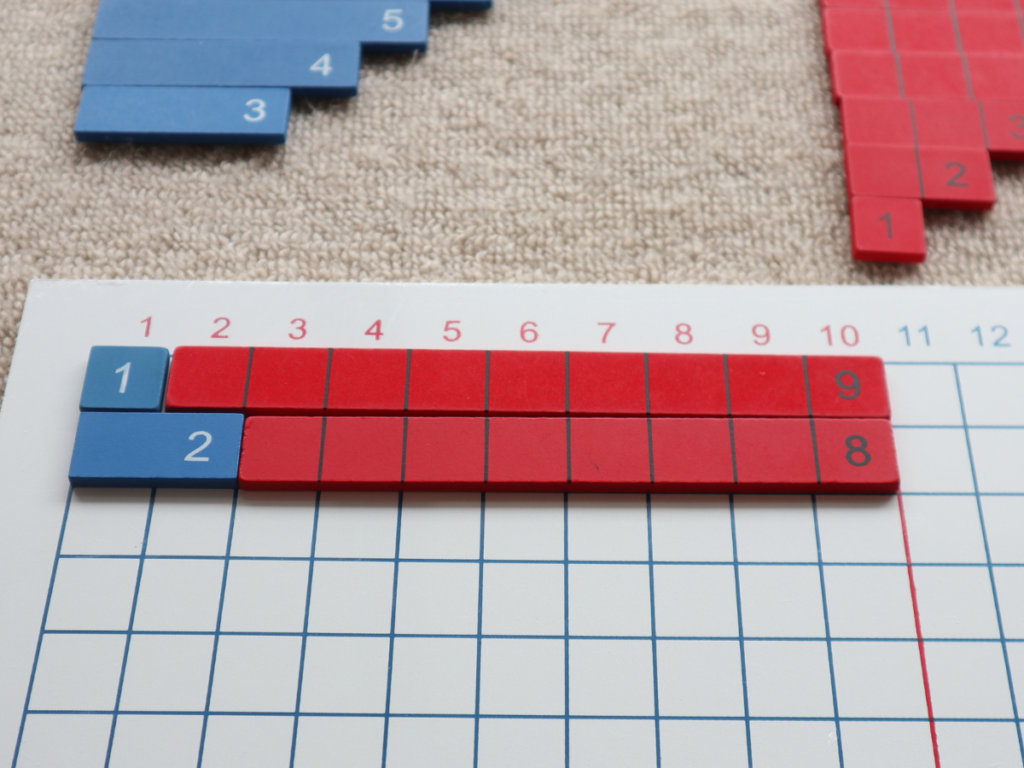

算数棒

ここでは、1桁の数の合成分解を経験することができます。

りんごの木

35個あるりんごを刺して遊びます。日常生活では35個のものを数え上げるということはなかなかないので、2桁の数についても自然と数えることが経験できます。サイコロが2つ付属しているので、出た目の数だけ収穫したりして、ゲーム感覚で触れることができます。

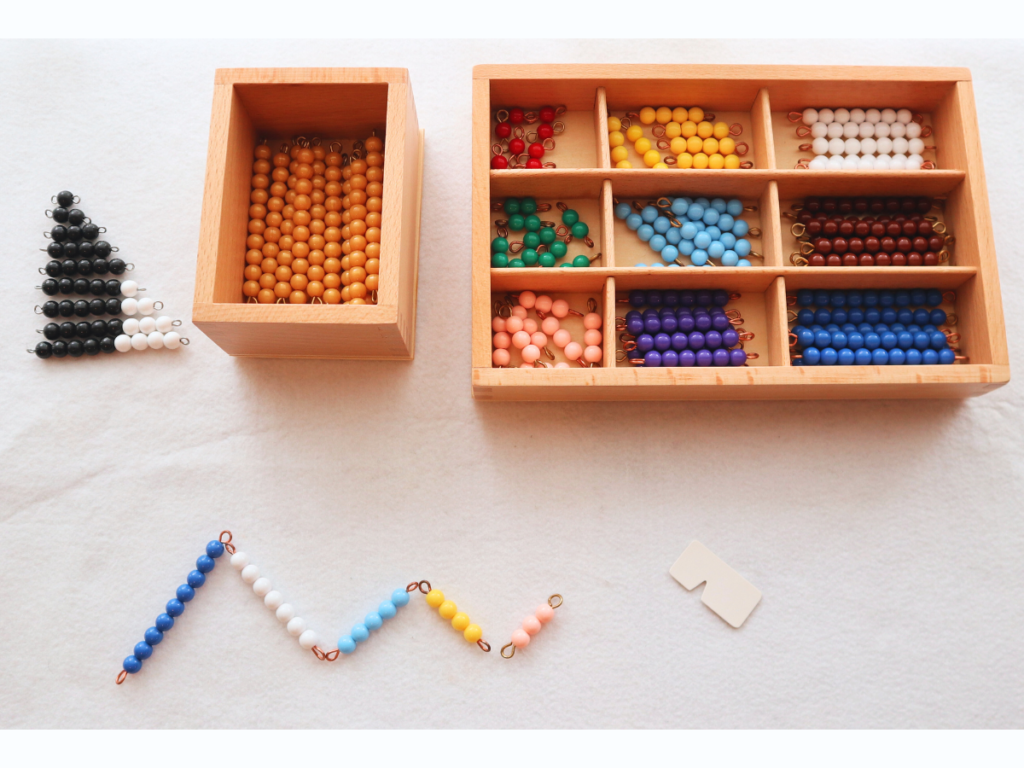

ビーズフック

1〜9までの色ビーズと、10の金ビーズを使って、フックに書かれた数字の分だけビーズをひっかけます。1~10のフックと、11〜20のフックの2つをお届けします。数量・数字・数詞の3つを合致させて、数量概念を形成していきます。

セガン板

1~9までの色ビーズと、10の金ビーズを使用して、11〜19、11〜99の連続数の理解を促します。

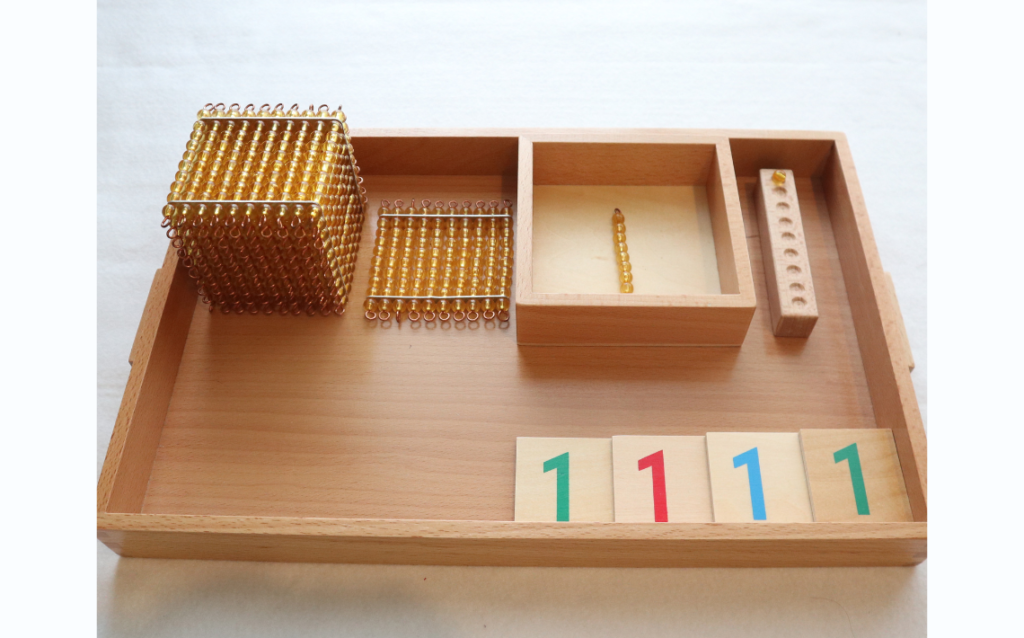

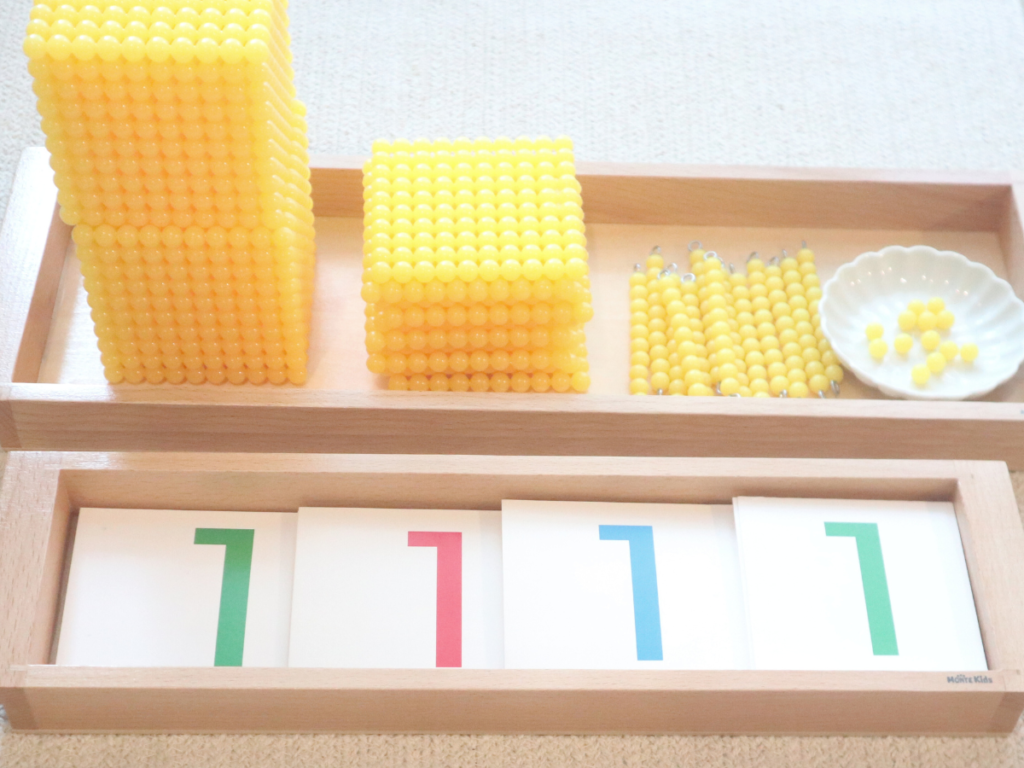

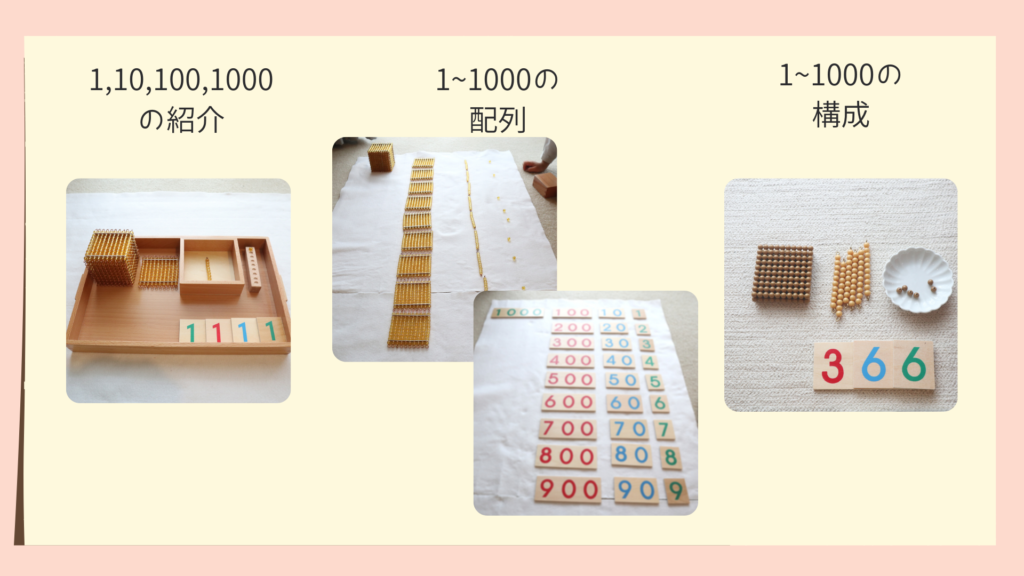

金ビーズ

1,10,100,1000の金ビーズと数字カードで、十進法の概念(位)を経験します。100や1000はなんとなく聞いたことがあっても、実際に目にして触ることはなかなできません。モンテッソーリ教育らしい、具体物を使って感覚的に学んでいく教具です。

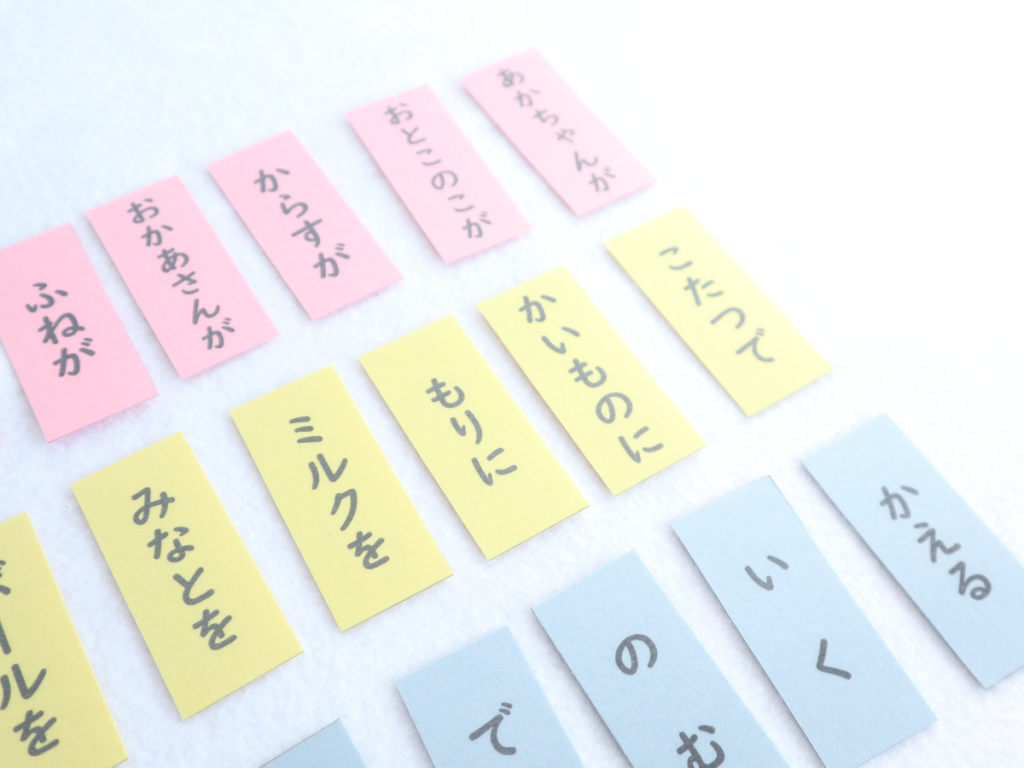

移動五十音の箱

ひらがなのチップを使って、五十音の配列、単語の構成などを学びます。

絵カードと合わせて、濁音・半濁音・特殊音節についても正しい表記を知ることができます。

絵カード

ここでは、「絵のカード」から出して名前を復習し「絵と名前のカード」をペアリングし、絵と文字を合致させていきます。最後に「名前のカード」をペアリングし、1文字1文字の音を正しく理解していきます。

ふうとうパズル

カラフルな札を使用して、文章の意味を理解すると共に、文を構成する力を養う活動です。

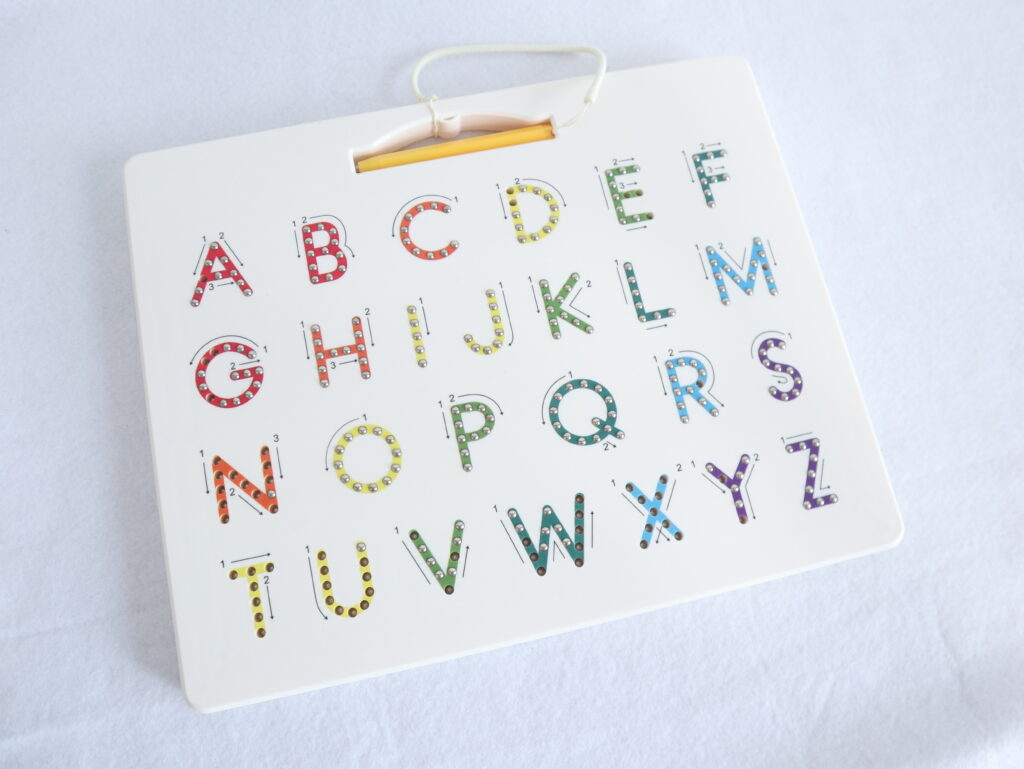

アルファベットの磁石ボード

ペン先の磁石で、文字に配置された金属をくっつけて、文字をなぞる活動を繰り返し行うことができます。金属を指でプチプチとなぞり、裏面は小文字でう。

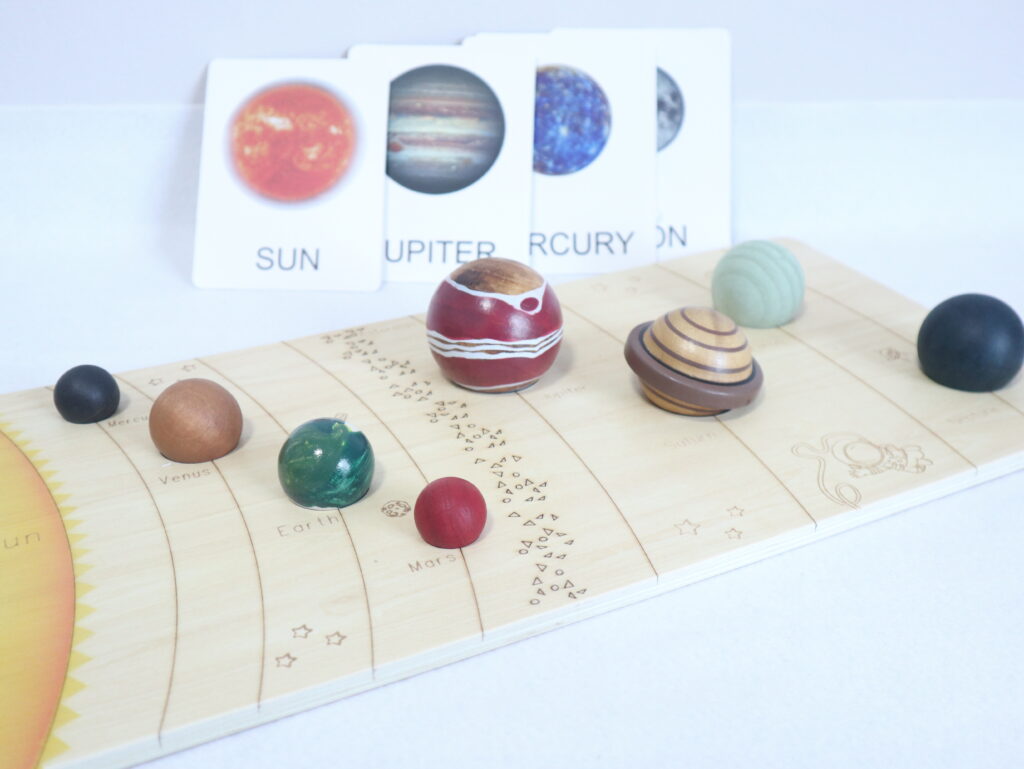

惑星のフィギュアと絵カード

文化教育の出発地点となる、宇宙の始まりの物語の後、フィギュアと絵カードを使って太陽系惑星について知っていきます。太陽役、地球役などご家族で配役を決められて、公転を体感するのも楽しいです。

陸と海の地球儀・色つき地球儀

太陽系惑星のうちの一つが、我々の住む地球です。陸と海があることを、実際に触れて感じることができます。地球市民の一員なんだな、地球とそこに住むすべての生き物を大事にしたいな、そう感じさせてくれる教具です。

色つき地球儀は、大陸の位置、名前、形を色を助けとして学ぶ教具です。

国旗のお仕事

50の国旗をマップに挿していくお仕事です。カラフルな国旗は子どもたちの興味をそそり、世界にはいろいろな国があるんだ、もっと知りたい、という好奇心を伸ばしてくれるような教具です。

時計のお仕事

絵カードと一緒にお送りします。時計に興味を持ち出したお子様に最適です。

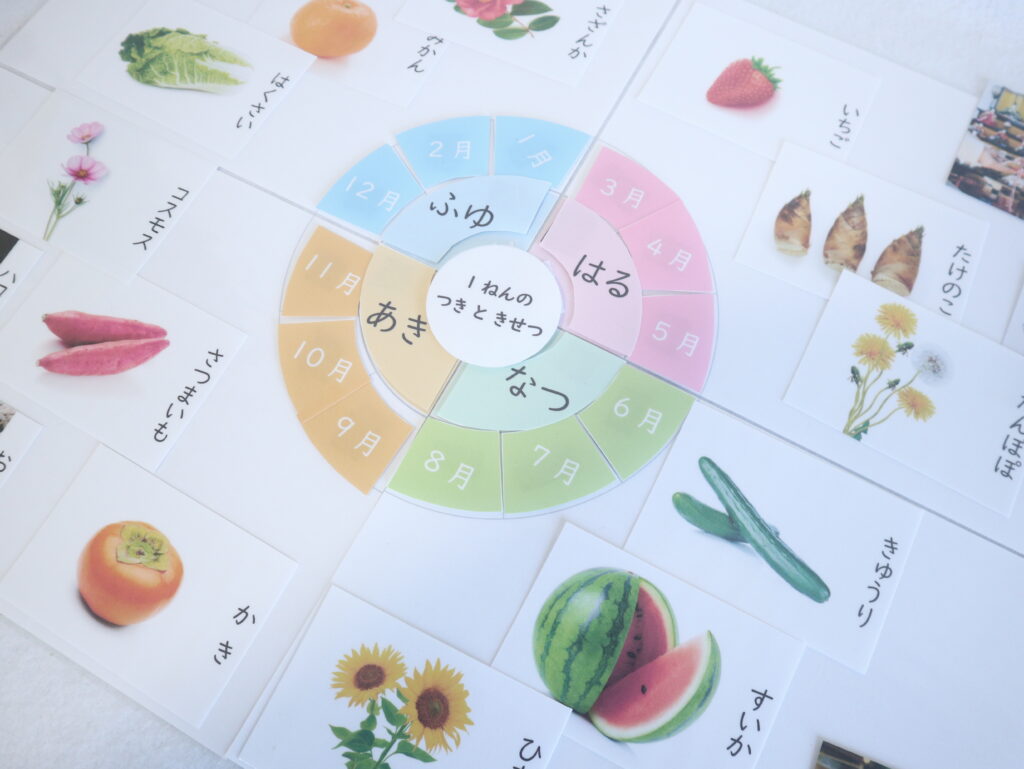

1年の月と季節の紹介

時の流れのような目には見えない”抽象的”なものも、”具体的”なものの写真を使って、視覚に訴えていくことで、自分の経験と重ねるなど、想像がしやすくなるので、より理解をスムーズにしています。

昆虫パズル

蝶・てんとう虫・トンボの3種の昆虫のパズルと、絵カードを使用して、昆虫のからだの部分名称を知ります。

植物パズル

木・葉・花の3種のパズルと、絵カードを使用して、植物の部分名称を知ります。名称を知ることで、その働きについて知る手立てとなり、実物を観察するときの視点を得ることができます。

動物パズル

魚・カエル・カメ・鳥・馬の5種のパズルと、絵カードを使用して、動物のからだの部分名称を知ります。名称を知ることで、その働きについて知る手立てとなり、実物を観察するときの視点を得ることができます。

しぜん博士(植物)

植物1種が1枚にまとまっています。表は、植物の根、種など細かな部分まで美しいイラストで表現されています。裏面はその植物の季節や咲く場所、種の運ばれ方などが紹介しています。名前を知ったものはカルタのように遊んでも楽しいですし、3ヒントカードも付いているので、親子で楽しく遊べます。

しぜん博士(動物)

動物1種が1枚にまとまっています。表は、美しいイラストで表現されています。裏面はその動物の住む場所・食べ物などの特徴が紹介しています。名前を知ったものはカルタのように遊んでも楽しいですし、3ヒントカードも付いているので、親子で楽しく遊べます。

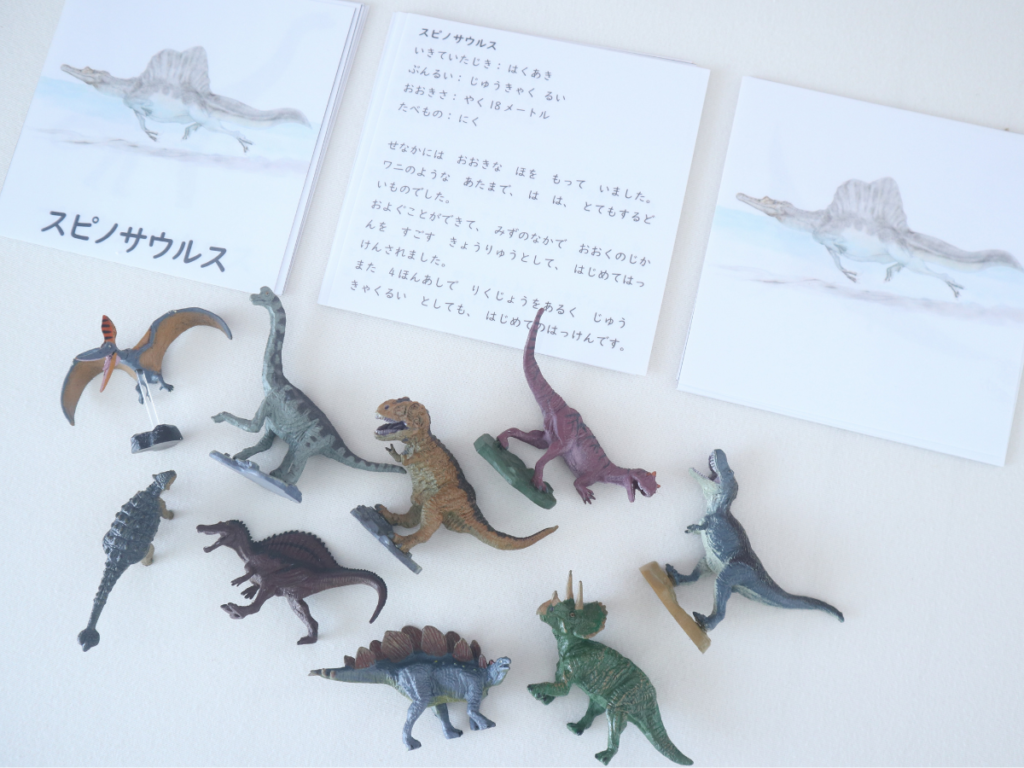

恐竜フィギュアと絵カード

恐竜が生きた3つの時代・肉食草食がバランスよく含まれています。名前を覚えたり、生態を知って分類するなどすることができます。

生命のタイムラインへもスムーズに興味が向きます。

ゴーゴージェラート

プレイヤーは、アイスクリーム屋さん。 お客様からのオーダーが、めくられたカードに書いてあります。 できるだけ早くカードにあるオーダーどおりのジェラートを作りましょう!

ワーキングメモリ・空間認識・巧緻性などを楽しく高めます。

小ヤギのかくれんぼ

グリム童話『狼と七匹の子山羊』をモチーフにしたメモリーゲームです。6つの隠れ場所に潜む子ヤギの数を覚えて、サイコロの色で示された場所を言い当て、そこの子ヤギを助けていきます。ワーキングメモリを高められます。

キューブパズル

6面体の各面に6種類のモチーフが描かれているパズルです。キューブをよく見て絵が完成したら、達成感を感じられます。

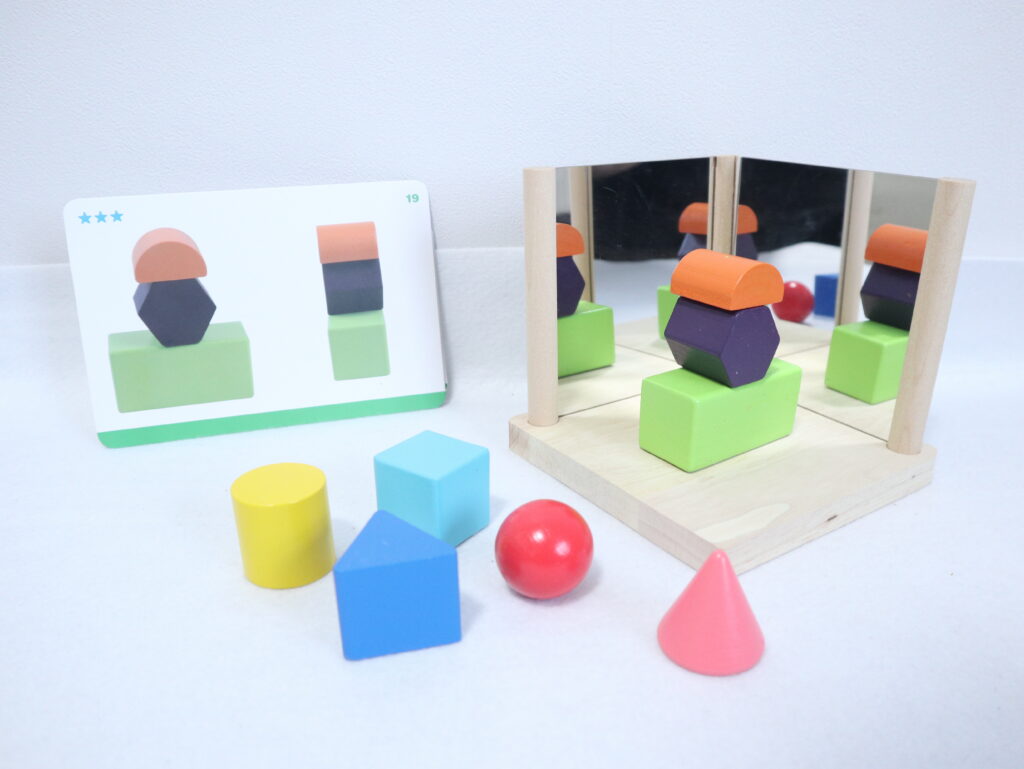

鏡映像のゲーム

「四方からの観察」に通ずる教材です。「四方からの観察」ひとつのものをいろいろな方向から見たときにどのように見えるか、その場所に行かなくても考えられるかどうかを見る課題です。「幼児期の思考の特徴は、知的自己中心性である」といわれています。これは、ひとつのものの見方に固執してしまい、なかなか観点が変えられないことをいいます。この「四方からの観察」の課題は、こうしたことから脱中心化して、他人の観点に立っても物を見られるようになり、論理的思考力を身につけることができます。

バスストップゲーム

6面体の各面に6種類のモチーフが描かれているパズルです。キューブをよく見て絵が完成したら、達成感を感じられます。

おしゃれパーティー

協力ゲーム。アリさんが登ってくる前に、みんなでカラフルに着替えて、パーティー会場を目指します。磁石の性質も学べる。

5歳以降 モンテッソーリ教具・知育玩具

文字を使ってコミュニケーションを楽しんだり、書き残したり、学習へと繋がるスキルが洗練されていきます。

数の分野では、演算を繰り返し、四則演算の意味を理解し、暗算へと向かっていきます。

文化教育にも夢中になり、世の中の仕組みや知らない世界について「もっと知りたい!」という気持ちが爆発します。

100並べ

連続数として100までの数字の配列を記憶するために使用します。

ビンゴゲームに使用することもおすすめしています。

配列と構成・銀行ゲーム・四則演算

金ビーズをたくさん使用して、4桁の数を並べたり、構成したり、繰り上がりを体験したり、四則演算を行います。

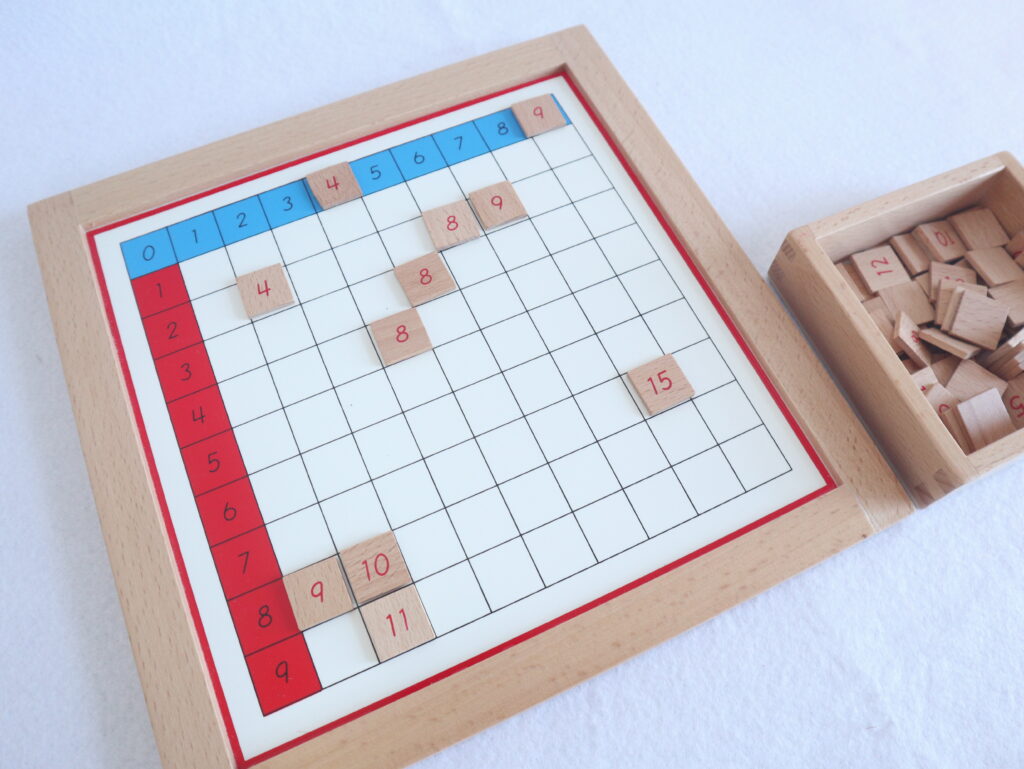

切手あそび

4桁の四則演算を繰り返して、さらに理解を深めていきます。繰り上がり、繰り下がりも繰り返し経験できます。問題カードを添付していますが、裏面に答えがあるので、楽しくゲーム感覚で進められます。

へびあそび

1桁のたし算・ひき算に習熟する教具です。手順は少し複雑ですが、そこが達成感を感じさせてくれるポイントでもあると思います。こちらも、問題カードがついています。

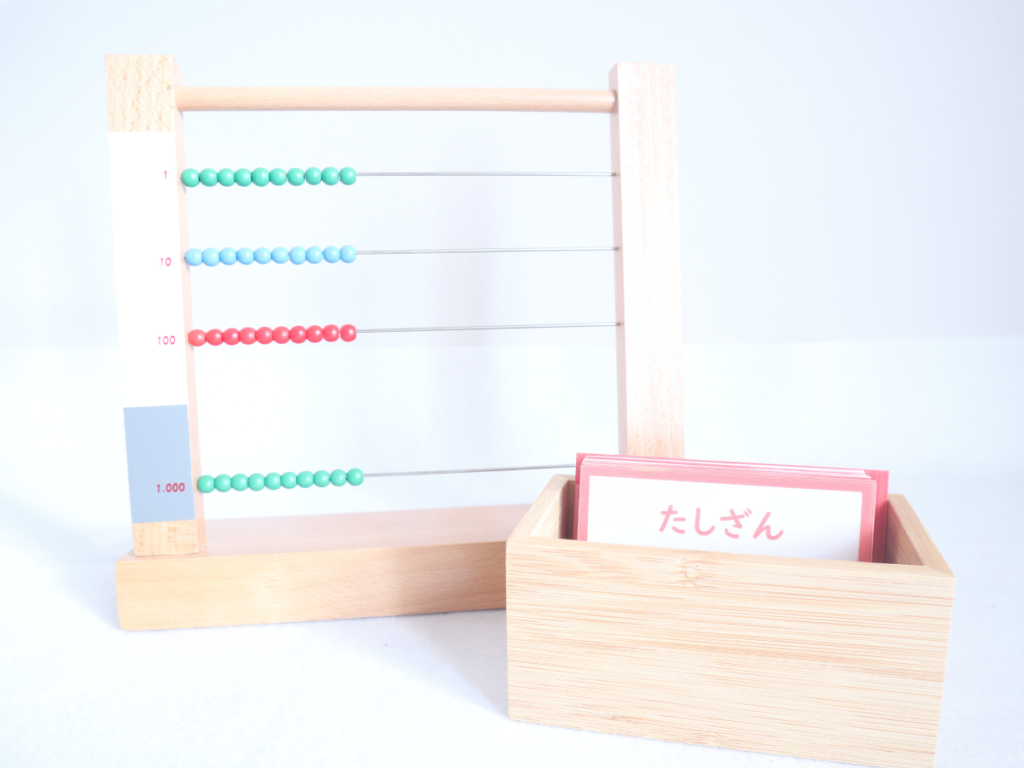

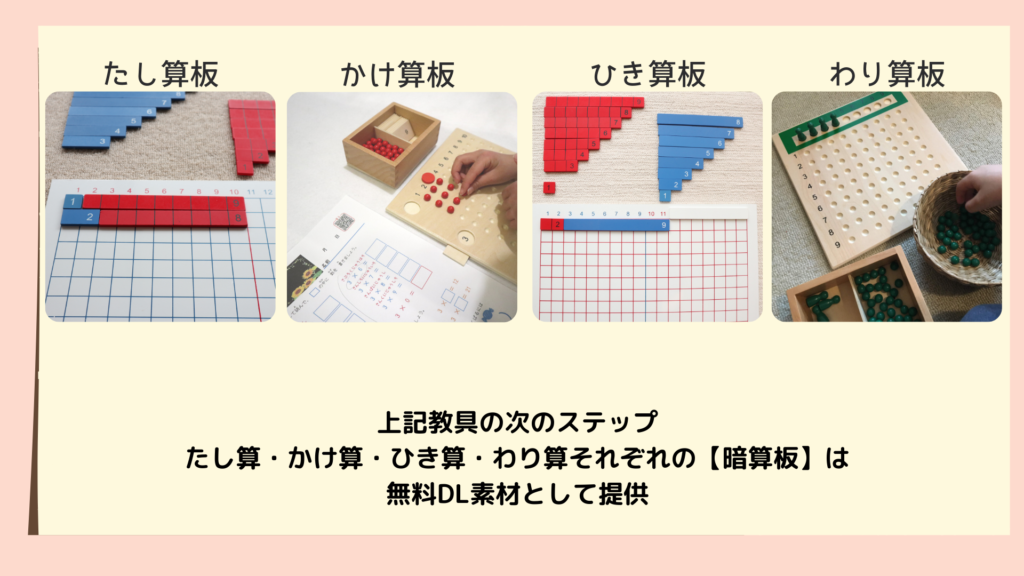

たし算板・ひき算板

1桁同士のたし算・ひき算の理解・1〜18までの数の組み合わせの理解を促します。暗算への導入ともなります。

分数の小人

1,1/2,1/3,1/4までの数量・数字・数詞を合致させることができます。

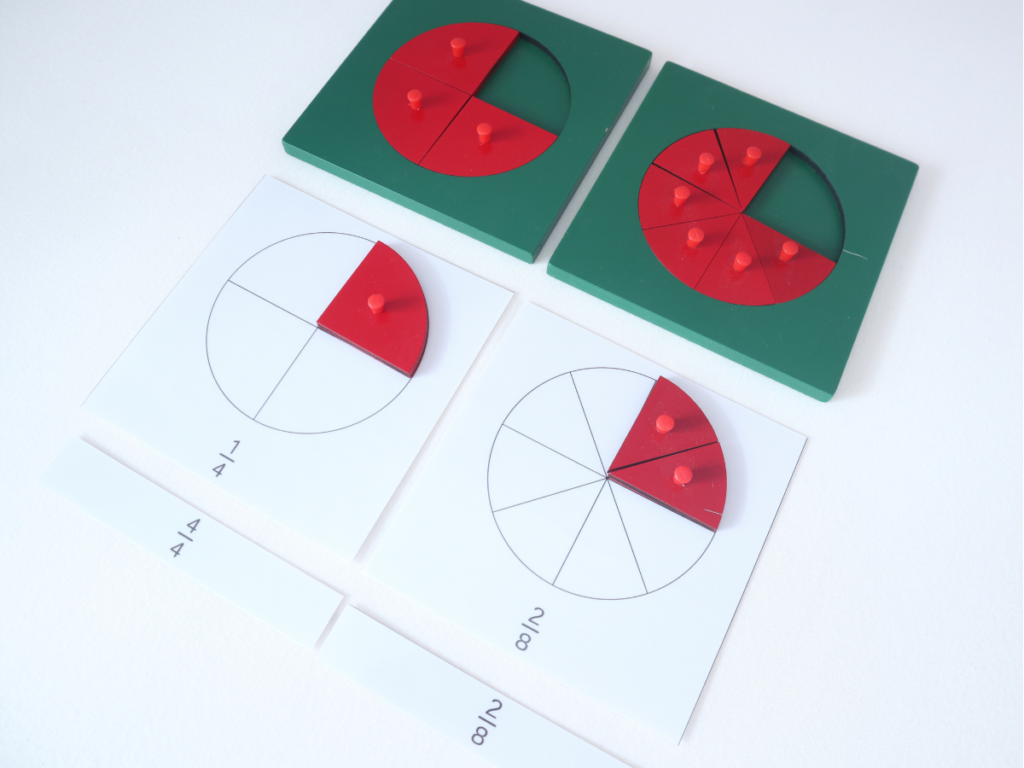

はめこみ分数

1,1/2,1/3〜1/10までのの数量・数字・数詞を合致させることができます。通分やたし算・かけ算も経験することができます。

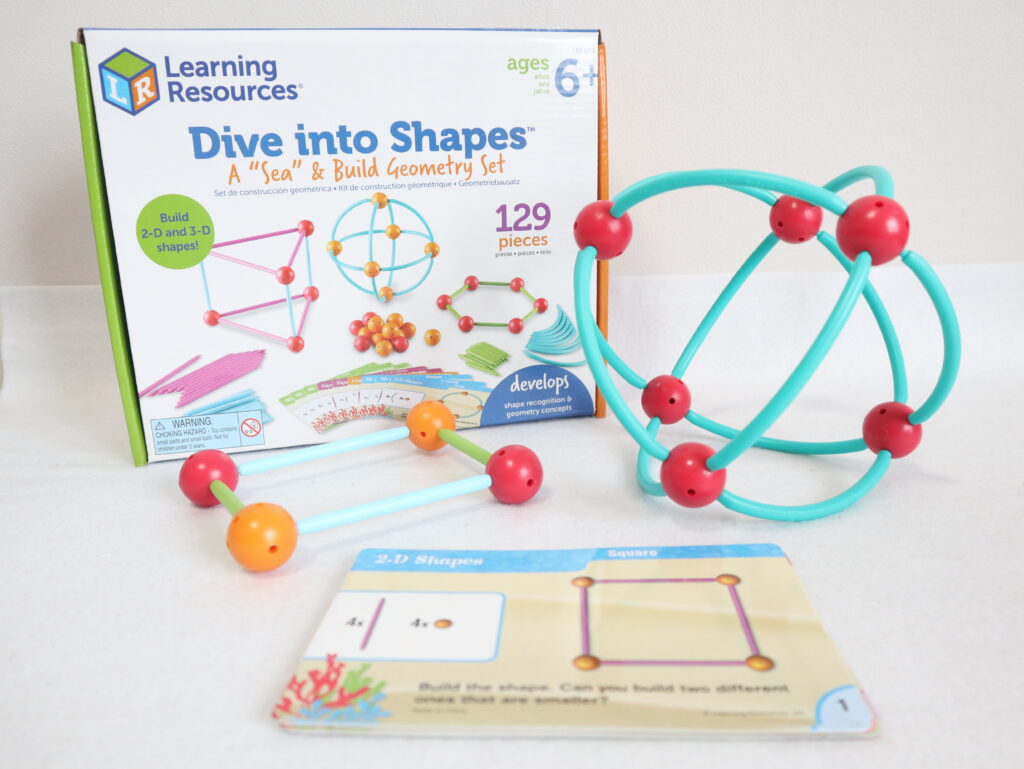

幾何スティック

カラフルな木製スティックをピン留めして平面幾何についての概念・図形について学ぶことができます。

立体&平面 図形を作ろう

挿して繋げて! 2Dや3Dの図形作りに挑戦しよう!

スティック、カーブ、球体コネクターを使って色んな図形を作ってみよう。

付属のアクティビティカード (英語) には30種類の図形の作り方がついています。

慣れてきたらオリジナルの図形を作ってみよう。

世界地図と動物フィギュア

世界地図マットに世界のさまざまなエリアの動物フィギュアを48体セットにして送ります。

世界地図と文化のカード・構造物のフィギュア

世界地図マットに大陸ごとの文化が紹介されたカードを配置します。構造物のフィギュアも付属させています。

日本地図の組み木パズルと絵カード

ヒノキでできた都道府県組み木パズルと、都道府県の絵カードのセットです。サイズがかなり大きく、香りもよく、大人も楽しめます。カラーリングがないので難易度としては高いですが、その分お子さまが形に注目して組み上げることができます。

生命のタイムライン

地球に生命が生まれてから今までの生物の進化を学ぶ教具です。ストーリーテリング用の冊子も付属しているので、それをお子様と一緒に読むことで生命の進化について思いを馳せることができます。

動物足あとゲーム

25種類の動物と足あとをマッチングさせるゲーム。足あとには様々な手がかりがあり、住んでいる場所・捕食方法などを考えながら分類していくと勉強になります。

チョコレート・フィックス

チョコレート屋さんの店員になって、お客様の注文通りにチョコレートを並べましょう。出題されたヒントから推理して、チョコレートの正しい配置を考えるパズルゲーム。事実を組み合わせ結論を導き出す、論理的推理力を育みます。

ハリガリ

場に出ているカードをよく見て、同じフルーツの数の合計が5になったら(5個のカード1枚だけでもOK)、それに気が付いた人がベルを鳴らします。 たくさんカードをもらえた人が勝ちです◎

トータス

「トータス」は記憶と簡単な計算で勝負するゲームです。 「神経衰弱」のようにメダルをひっくりかえし、そこに書かれた数字を足して10にすればそのメダルを獲得できます。

レンタル可能な【算数教具】一覧

算数教具は、10以下の数量・数詞(イチ)・数字(1)を一致させることから始まります。

特徴的なのはその後、金ビーズを使用して4桁の数を導入する点です。なぜ4桁の数を幼児に伝えるのかというと、「演算の概念」を伝えていく時に桁が大きい方が、視覚的にも触覚的にも子どもの印象に影響を与えやすいからです。大きく重たい、このキューブが1000!小さい豆粒のようなものが1!このインパクトが「感覚を通し動きながら学ぶ」子どもの学び方に即しているのです。

繰り返し教具を使用して演算を行い、最終的には四則演算の暗算まで進めるように教具は用意されています。

※複数の活動ができる教具がいくつか存在します。2ヶ月で全ての活動をできるわけではないので、2ターム連続でご利用いただいたり、購入を検討してもらうこともあります。

10以下の量と数の理解・数量と数字の認識

算数棒:10こバラバラのもの(分離量)での「10」よりも、ひとかたまり(連続量)での「10」の方が子どもには認識しやすいため、この教具で1〜10までの数量・数詞(イチ、ニ)・数字を一致させていきます。場合によってはたし算・ひき算への準備となる「量の合成分解」も活動することができます。

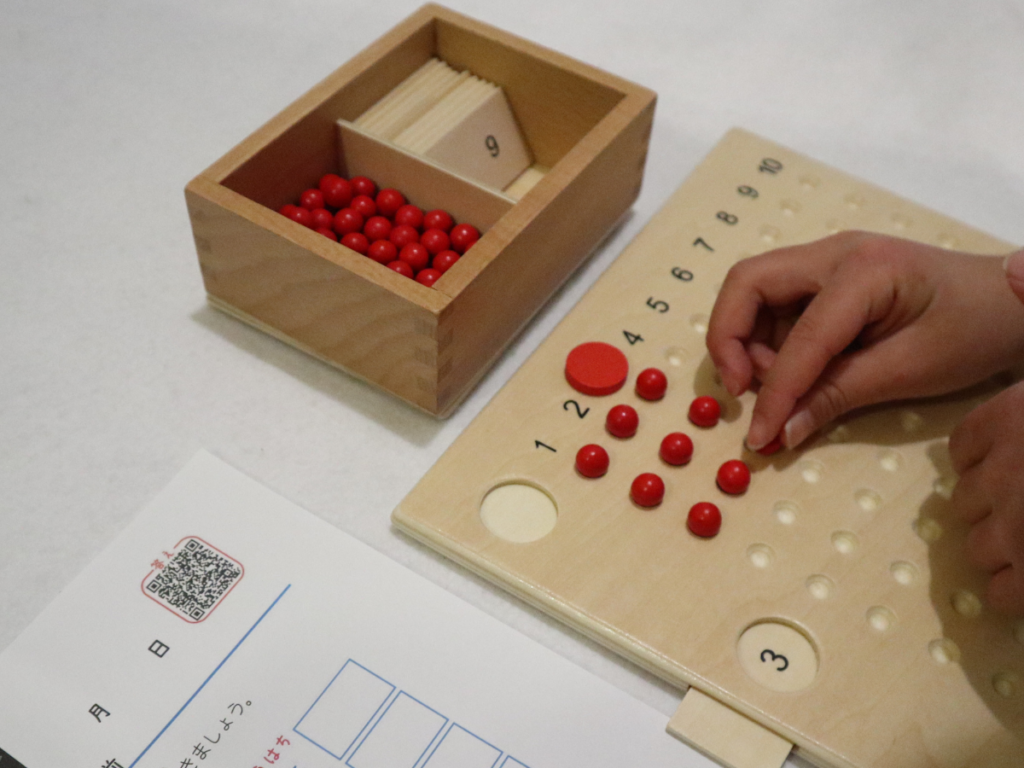

すいけい棒:1〜9までの数量・数詞・数字を一致させ、ゼロの概念を導入します。提示が特徴的で、子どもにやってみたいと思わせる工夫がされています。

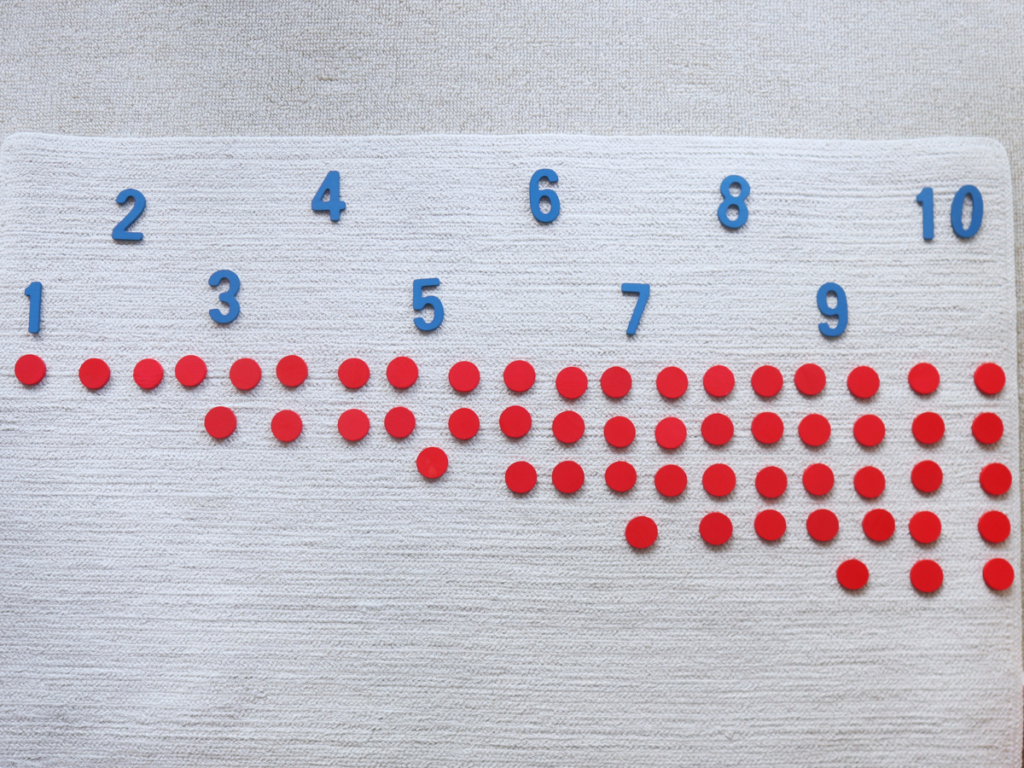

数字と玉:1〜10までの数量・数詞・数字を一致させます。型抜き数字を並べたところに、その数の分だけ赤い玉を並べていきます。提示がとっても特徴的で、子どもがやってみたい!となりやすいお仕事です◎奇数と偶数も学べます。

色ビーズ並べ:1〜9までのそれぞれ色がついたビーズを数えて並べます。カラフルなので数字に苦手意識のあるお子さんでもとっつきやすい教具です。ご自宅でプリントアウトして使用していただける色ぬり教材もあります。子どもが苦手とする7、8、9の違いを繰り返し数えたり並べたりすることで、色の背景と合わせて定着させることができます。

十進法の基本的構成の認識

金ビーズは子どもにも親御さんにも人気な教具の1つです。1000や100という大きな数量を実際に見て触って重さを感じることができます。100は10が10こ集まってできたもの、1000は100が10こ集まってできたもの、と十進法のルールを何度も数えたり名称練習を通して理解していきます。

1,10,100,1000の紹介:金ビーズを使用して、4桁の数を導入します。普段よく耳にする1000や100を「体感」できるので、子どもたちも大好きな教具です。

1〜1000の配列と構成:金ビーズを使用します。最終的に「1432を持ってきてください」と伝え、指示された分の金ビーズと数字カードを持ってくる活動をします。

連続数としての数の認識

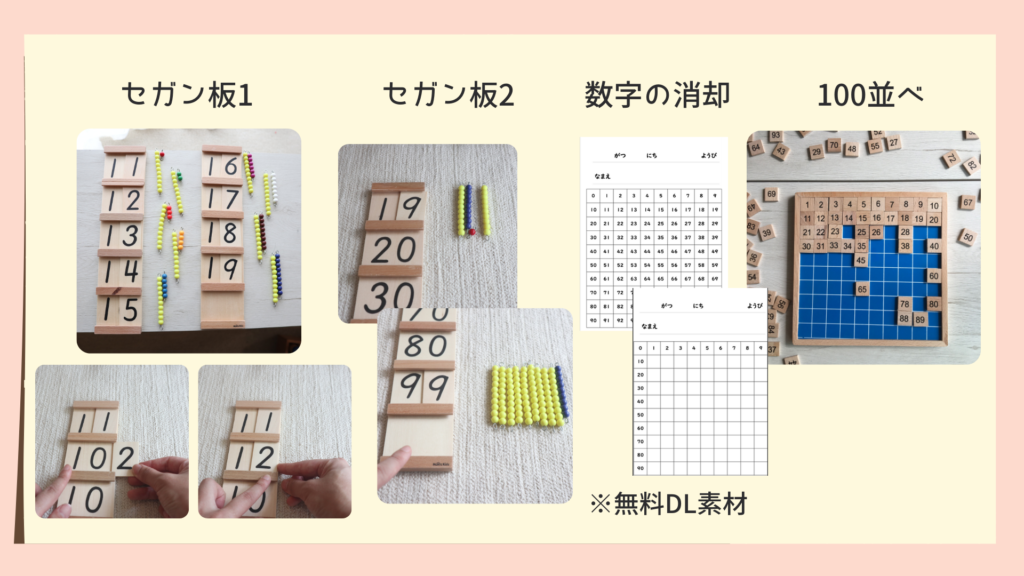

セガン板1・2:11〜19、11〜99を学ぶ教具です。ジュウイチと聞くと子どもは「101」と書こうとします。この「ジュウイチ」が「10と1で11」であること、数字は「11」と表記することを、セガン板・色ビーズ・金ビーズを使用して学びます。

数字の消却・数字の埋め込み:0〜99、1〜100までの数字の配列に気付き、強化します。レンタルではなく、ダウンロード教材として用意しています。

数字並べ :1〜100の数字が書かれたチップをならべます。

十進法による加減乗除の概念

演算の概念も金ビーズで学んでいきます。足すとはどういうことなのか?掛けるとは??これを身体を動かしながら学んでいきます。子どもにとっては勉強ではなく遊びの様な体験になります。

銀行あそび:金ビーズを使用して、繰り上がりの概念を学びます。銀行やさんに行って「両替お願いします」とやりますよ。お店やさんごっこのようで楽しいです。

たし算:金ビーズを使用して、4桁の数のたし算を行います。足すというのはどういうことか?実際に金ビーズを「合わせる」動きをして、体感していきます。

かけ算:金ビーズを使用して、3桁×1桁のかけ算を行います。掛けるというのは「同じ数を何度も合わせること」と伝え、実際に合わせる動作を行い体感していきます。

ひき算・わり算についても金ビーズを使用して演算の概念を形成していきます。

加減乗除の強化

切手あそび:1000、100、10、1と書かれた切手を使って四則演算を行います。金ビーズとは違いパッと見では数量を感じることができないようになり、難易度は上がります。徐々に暗算へと向かっています。

へびあそび:色ビーズや黒白ビーズを使用して、たし算と検算・ひき算と検算を行います。10以下の数の合成分解を楽しく何度も繰り返すことで、この後、暗算をスムーズに行すことができます。

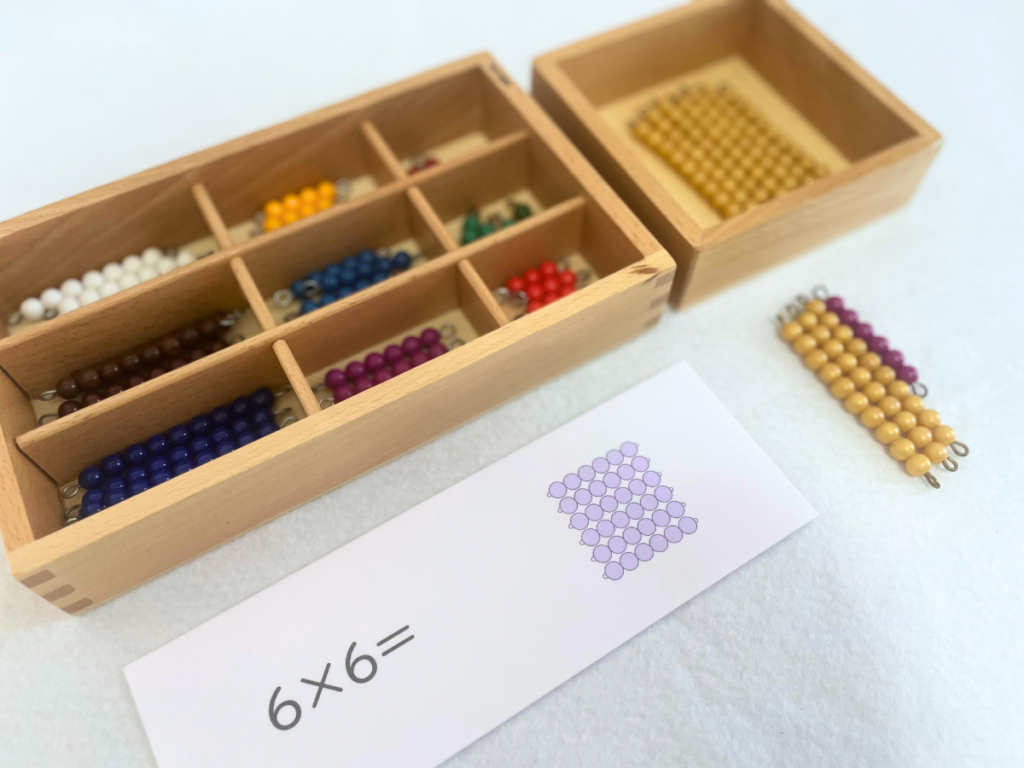

色ビーズのかけ算:色ビーズを使用して、1桁のかけ算の理解を行います。視覚を通して、かけ算は四角形を構成することを理解できます。

記憶による加減乗除

たし算板:1桁どうしのたし算の理解を強化します。

たし算暗算板:問題を引いてたら、この暗算板を活用して答えを導きます。いよいよ暗算が始まります。ダウンロード教材としてご用意しています。

かけ算・ひき算・わり算についても同様です。

分数

分数の小人:1、1/2、1/3、1/4という数量を、立体的な小人さんとして見て触って感じることができる教具です。「1/4が4つで1になる」ということも学びます。日常的に「半分」「四等分」など聞く機会があるお子さんには「そっか〜」と概念が形成されてすっきりすると思います◎

はめ込み分数:1、1/2、…1/10までが網羅されています。数量・数詞・数字の一致のあと、1/2=2/4=3/6=4/8=5/10なども理解することができます。その後、計算も行う事も可能です。(小学校課程の教具のため、興味のあるお子さんが自分のペースで進める場合は使用いただいてもいいと思います。)

レンタル可能な【言語教具】一覧

言語教育は話しことばの語彙を増やすパートから始まります。読み書きも語彙が豊かで「伝えたい」「読みたい」という認識がないと大きくは花開きません。

次にひらがなを「書く」ことと「読む」ことがほぼ同時に始まります。日本語は「一音節一文字」というルールのため、「読む」ことが比較的容易な言語のため、読むことは環境さえあれば自然と獲得することができます。

一方で「書く」ということは鉛筆を正しく持つことがでる指先の力が備わっていること、文字の形を正しく認識することができる視覚と触覚が備わっていることで実現することができます。「書きたい」という書きことばの敏感期が存在している時期に獲得すると、子どもはどんどんと吸収していきます◎逆に、書きたい時にその準備ができていないと「読む」ことに興味が向いてしまい、後々ひらがなを書くことに苦労することがあります。

5歳児以上になると、品詞について学ぶこともできます。シンボルを使用しながら感覚に訴えかけながら学んでいきます。作文などにも繋がっていく活動です。

※複数の活動ができる教具がいくつか存在します。2ヶ月で全ての活動をできるわけではないので、2ターム連続でご利用いただいたり、購入を検討してもらうこともあります。

話しことば(語彙を豊かにする)

実物あわせ:できれば本物のお野菜や果物、実物にそっくりなフィギュアなどを使いながら活動します。名前だけでなく、どんな味だった?誰と食べた?いつ食べた?など会話します◎最後に絵カードとマッチして半抽象化するステップを経験します。

絵カードあわせ:絵カードあわせは合計3回も登場します。ここでは語彙を増やすために使用するため、実物あわせと同じように会話することがメインとなります。その後、絵と絵をマッチさせ、最後にはひらがな部分と名前のカードをマッチングさせます。この段階ではひらがなは読めませんが、図形として認識します。少しずつひらがなへの興味を引き出します。

絵カードの内容は、お子様の興味にあわせて、野菜・果物・動物・乗り物・新幹線などから選ぶことができます。

書きことば(書き方の準備)

メタルインセッツ:文字を書くための準備となる教具です。これも子どもの「綺麗〜!やってみたい!」を引き出す提示が特徴的だなと感じます。鉛筆を正しく持ち、正しい姿勢で書くことを学びます。形が様々あり難易度も違うので、鉛筆を持つ手の調整力やグッと集中する力が育まれます。

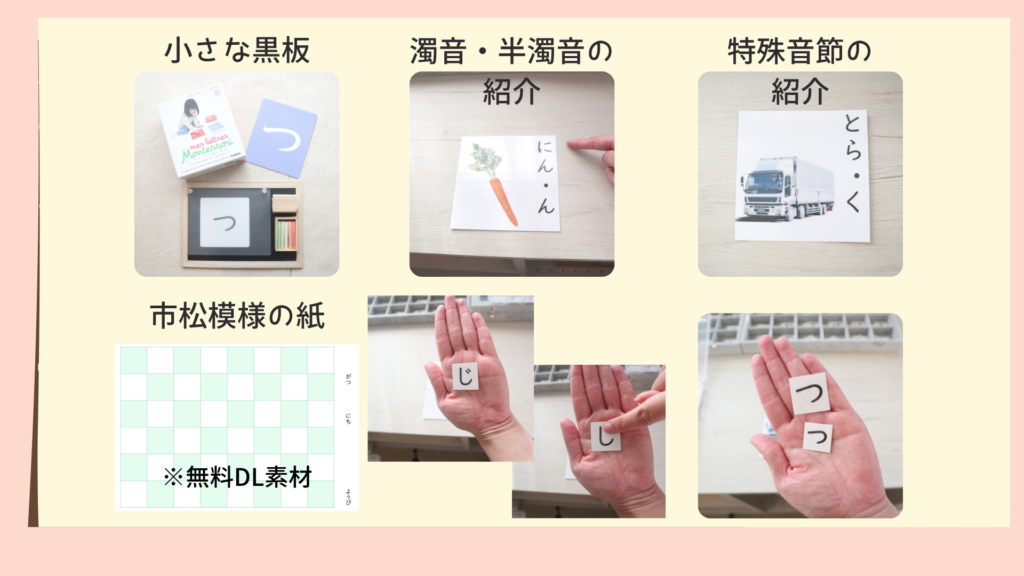

砂文字板:ひらがな部分がザラザラになっているため、視覚だけでなく「触覚」も使ってひらがなの形を認識できる仕掛けになっています。

※こちらはレンタルではなく、小さな黒板とセットで販売商品となります。

絵カードあわせ:ここでは1文字1文字の拾い読みを始めていきます。

移動五十音の箱:「書くものを持たずに書く」教具です。五十音の配列(文字ならべ)や単語の構成(単語ならべ)から始まります。カードの上にひらがなチップを載せる文字さがしの活動は、お子様1人でも楽しめる活動です◎少しずつ文字が理解できてきて、書きたい!読みたい!という意欲を伸ばしてくれる、スモールステップな教具になります。

書きことば(書き方の実際・完成)

小さな黒板:実際に書くもの(チョークやホワイトボードマーカー)を使用して文字をなぞり書きしていきます。

市松模様の紙:繰り返し同じ文字を練習するための紙になります。色がついた部分にのみ記入していくので、少ない回数でも「できた!」という達成感が生まれ「もっと書く!」に繋がります。

移動五十音の箱:ここでは、濁音や半濁音、特殊音節を伝えるために使用します。

書きことば(読み方)・文章構成(品詞)

小さい本:画用紙に貼り、ご自宅で手作りできる素材を提供いたします。1ページ〜3ページほどの絵本ですが「1人で全部読めた!」という気持ちを育めるようになっています◎

絵カードあわせ:ここでは、文字のカードを読み、絵のカードとマッチさせていきます。読み方が完成していきます◎

品詞の紹介:名詞・形容詞・動詞・助詞を紹介します。それぞれにシンボルが存在し、抽象的な概念を視覚的にわかりやすく伝えます。作文やお手紙などの文章構成に繋がります◎

レンタル可能な文化教具一覧

4才以降で、物事の抽象化ができ、文字がある程度読めるようになると、文化領域に興味関心が広がっていきます。それまでにモンテッソーリ教育を受けてきた子どもたちは、感覚教育によって具体物から抽象概念を獲得する訓練を繰り返し自らに課してきました。そのため、大人でも少し難しいかな?と思うことでも、自らの手を動かしながら、時間をかけて、ゆっくりと学びを進めていきます。

また、文化教育においてもモンテッソーリ教育の「子どもは感覚を通し動きながら学ぶ」の精神が受け継がれていて、教材や提示には、幼児が自ら学べる工夫が施されています。

レンタル教具をきっかけに、その手法に触れていただくと、その後新しい関心ごとができたときに、どのように環境を提供したらいいだろうか、親御さんのヒントになると思います。

地学・地理の分野

モンテッソーリ教育の文化教育では「全体から部分へ」という伝え方をします。地球や世界を知るためにまずは「宇宙の始まり」という「全体」から始めていきます。次に「太陽系惑星の紹介」を行います。絵カードには説明カードも含まれるため、お子さんが自分で読んで、自ら学びを進めていきます。この後は、私たちが住む地球について学んでいきます。太陽や地球はなんとなく聞いたことはあると思いますが、提示を進めていくと、「身近なことだけどよく知らないこと」について「もっと知りたい!」「これはどういうこと?」という知識欲に火が付くな〜と感じます。文化教育ではこの様な、「興味の種を撒く」ことが目的となっています。

時の流れ・歴史に関する分野

「昨日?」「今日?」という時制や曜日、時計などに興味を持ってきたらぜひ伝えてあげたい分野になります。

身近な時制に慣れたら、カレンダーを手作業として作ったり、季節について学びを広げていきましょう。

他の分野でも学びが広がると、地球が生まれてからの生命の進化についてタイムラインを作成したり、恐竜や大昔の生き物に想いを馳せるのも楽しい時間になります。

生物に関する分野

カードやミニチュアを使用して、生物と無生物、動物と植物、脊椎動物と無脊椎動物、脊椎動物の5分類というように仲間わけをしていきます。

植物のパズルや動物のパズルなども使用して、動物や植物の重要なパーツやその働きについても学びます。

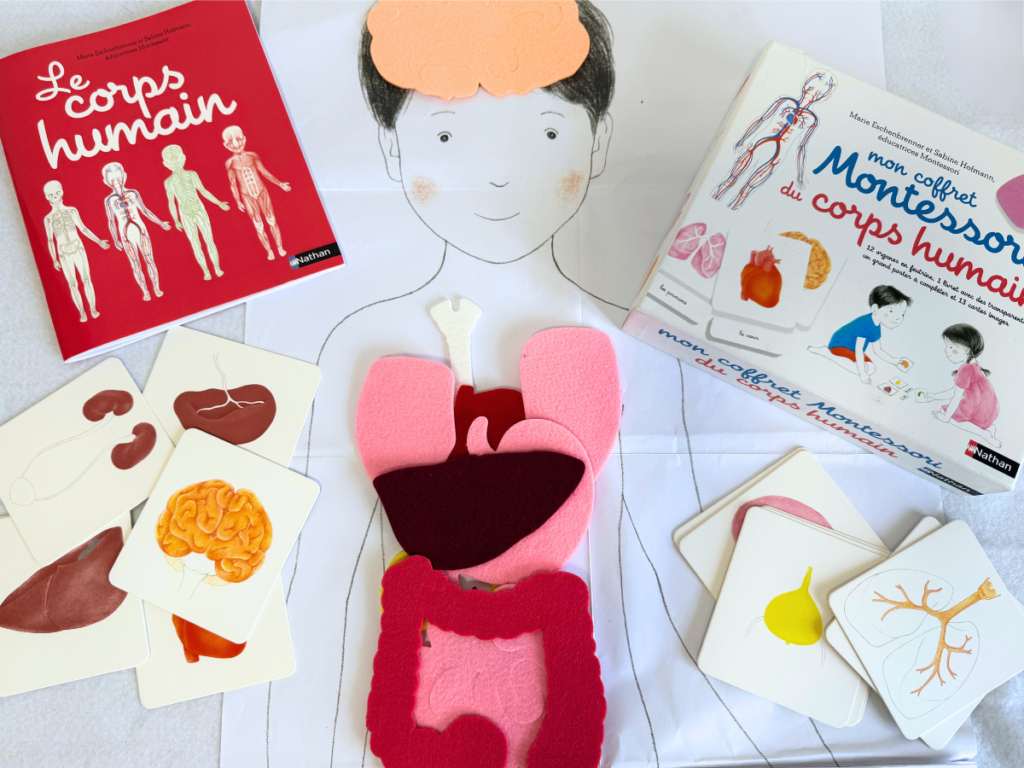

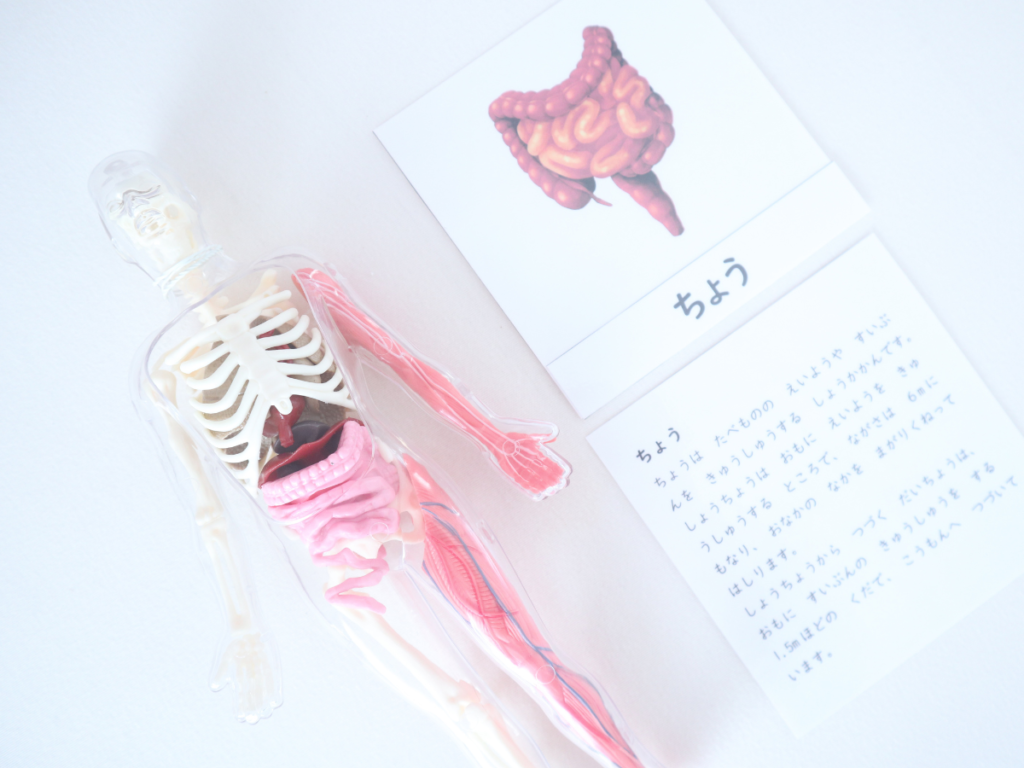

人体模型と絵カードを活用して、人間の体について学びを進めるお子さんもいらっしゃいます。

2才半〜3才さんの教具レンタル一例

02

2ヶ月で3種・半年で9種使用できます。

ベーシックな感覚教具から入り、五感を洗練させ、教具の「操作」を学んでいきます。子どもは五感を通して動きながら学びますので、五感が洗練されることで「自ら、意欲的に、正しく」学ぶことができます。感覚教具で整えられた五感を元に、算数教育や言語教育も少しずつ発達に合わせて取り入れることができます。

例)1ターム目(1〜2ヶ月目)

・円柱さし4本セット

・色板 3箱セット

・着衣枠 3つセット

感覚教具の入り口となる円柱さしや、難易度に幅がある色板からはじめることが多いです。親子で「提示」に慣れたり、自己訂正に慣れ、教具で活動する生活リズムを整えます。

着衣枠は、日常生活の練習という分野の用具です。衣類の着脱を自分でできる様に指先の練習を行うものです。ボタン・ファスナー・マジックテープの3つセットでお貸出しします。生活の自立はモンテッソーリ教育でも非常に重要視しています。

例)2ターム目(3〜4ヶ月目)

・ピンクタワー

・幾何学立体

・算数棒

感覚教具を中心にしつつ、発達に合わせて算数も導入することもあります。算数教具は提示に習熟しないと進めることが難しいため、親御さんの練習も必要です。

例)3ターム目(5〜6ヶ月目)

・色つき円柱 4箱セット

・数字と玉

・メタルインセッツ

今までの活動の様子を元に、少し複雑な感覚教具も使用することもあります。数ヶ月前よりも視覚が洗練され、小さな違いにも気づき、操作を自分のものにする姿勢を目の当たりにすることもあるかもしれません。発達に合わせて、算数教育や言語教育も進めていきましょう。

4才・5才さんの教具レンタル一例

03

2ヶ月で3種・半年で9種使用できます。

以前から感覚教具に触れてきたお子さんであれば、難易度が高い感覚教具へと徐々に移行していきます。活動時間として長めのものや、パッと見では正解がわからない教具を、提示をヒントに自ら試行錯誤しながら歩んでいきます。

算数教具では4桁の数を認識したり、足す・掛ける・引く・割ることの「概念を習得」します。(この段階では計算問題を解くことを目的とはしていません。)算数楽しい!と思ってもらいやすい時期です◎

言語教育も敏感期に合わせてですが、書きと読みを始めることがほとんどです。「書き」はタイミングを逃すと後々苦労するので「書きたい!」時期をうまく捉えたいですね。

文化教育も始まっていきます。宇宙、地球、世界地図、生物、時間などなど様々なことを学びますが、モンテッソーリ教育では「実体験」を重視して進めます。そのあたりのコツもマスターしていただきたいと思います。

例)1ターム目(1〜2ヶ月目)

・触覚板 2箱セット

・構成三角形 5箱セット

・色ビーズ並べ

視覚以外の五感についてもお仕事をしたり、感覚教具の中でも活動時間が長いものもチャレンジしていくことができます。今までの活動の成果として、集中する力が少しずつ養われます。

例)3〜4ヶ月目

・二項式・三項式

・金ビーズ

・移動五十音の箱

算数教具や言語教具で活動する時間が増えて来ることもあります。繰り返し活動することは少なくなる場合が多いです。教具という具体物があることでペーパーワークも楽しく進められます。

例)3ターム目(5〜6ヶ月目)

・分数の小人

・セガン板1・2

・太陽系惑星の紹介

言葉で説明するには少し難しいレベルの算数の領域に入ることも可能です。このあと、四則演算の導入がなされます。また、興味があれば文化教育も始めることをお勧めしています。抽象的なものをどのように伝えていくのが自ら学ぶ子どもの姿に即しているのか、そのメソッドを知ることができます◎